2020年10月29日公開

人事担当者の悩みを解決する!職業適性検査を徹底解説〜基本知識から有効的な活用方法まで〜

人事担当者が担当する採用業務には悩みがつきません。

例えば採用の合否を決定する際、面接や学力テストだけでは「長く働き続けるとどうなるのか?」といった、将来性や期待度を判断するのは難しくないでしょうか?

このような時に担当者が知りたい情報とは、以下のようなものです。

「本人が持っている今の能力と潜在的な能力は?」

「配属する部署で活躍できるのか、もしくはどの部署に配置したらいいのか?」

ただ、この情報を数回のコミュニケーションだけで把握することは難しいのが実情です。そこで活用したいのが、今回ご紹介する職業適性検査です。

今回は、下記の項目を中心に解説します。

・職業適性検査を行うと何が良いのか

・職業適性検査を活かした新しい採用方法

職業適性検査を採用する際に、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。

職業適性検査とは

職業適性検査とは、端的に説明すると受験者の潜在能力をテストで測定し、職に対する適性を見極める検査です。

ハローワークでも長年導入されている、アメリカ発の検査である「厚生労働省編 一般職業適性検査(通称GATB:General Aptitude Test Battery)」が国内では主流ですが、他にもSPI3など職業適性検査は複数存在します。

GATBについてはこちらを参考にしてみてください。

導入する理由

職業適性検査は、主に検査を実施する側が、検査を受ける側の素質を見るために行います。一方で、検査項目の内容を利用し、受けた側のセルフチェックを目的とする使い方もあります。

実施側と受ける側に共通した目的は、検査した人間の素質を客観的に可視化することです。

人事担当者の目線からは、面接だけで応募者の本質まで見抜くのはかなり難しいといえます。そこで職業適性検査の出番です。

ここでいう素質を見抜くとは、才能のような特別な力を推し量るという意味ではありません。あくまでも職場環境に対する適応能力と、入社後に教え込まれる技術やスキルを習得する能力を見極めるという意味です。

検査自体はテンプレートとして決められた項目が用意されているため、導入に手間はかかりません。職業適性検査を使用する際に重視するのは、検査結果の分析のみです。

どんなところで採用されているのか?

採用の現場以外では、前述した通り自分自身の適性を理解するためにも使います。

就職活動をしている学生に職業適性検査を実施することで、自分の客観的な素質を自覚させることに繋がります。その結果、人によっては就職先の希望を見直し、より自信を持って応募ができるようになります。

また就職だけでなく、既存の社員に対して行われることもあります。企業によっては、部署異動をする際にも、参考資料として活用されるケースもあるようです。

職業適性検査を行うとどうなるのか

職業適性検査を行うことで、下記の2点を客観的に理解することができます。

・スキル・潜在的な将来性など能力的な部分

ここでは、それぞれの点について解説します。

人間性・性格・興味など心理的な部分

人間性や性格といったパーソナリティに関する部分、いわゆる「人格」を見極めます。その人の土台を知り倫理観を知ることは、ともに仕事をしていくパートナーとして適しているかどうかを見極めるうえで重要な部分です。

人格を見極めるなら面接の方が適しているのではないか?と考える場合もありそうですが、実際のところ短時間で見極めるのは難しいでしょう。

面接で見極めるのは、人格そのものよりも、対面で話をするコミュニケーション力の方がいいでしょう。

合格するために、応募者も面接ではいろいろと対策を練って臨みます。そのため、その場で発せられる言葉の全てを信頼するのは良い判断とはいえません。面接では、予期せぬ質問に対する反応や判断力といった、コミュニケーションでしか感じられない情報を取得しましょう。

面接で人格を読み解くよりも、職業適性検査によって得られる客観的なデータを信頼する方が、心理的な部分を把握しやすいでしょう。

そのため、職業適性検査で人間性や性格といった人格を知ることで、その人の土台を見極めるのがおすすめです。

スキル・潜在的な将来性など能力的な部分

実際に今持っているスキルや技術を見極めます。一般的な文章理解力、表現力、思考能力、課題を解決する力に加え、作業の速さや正確さもここに該当します。

使用する職業適性検査の内容にもよりますが、人格を見極める記述式の検査と合わせて簡単な実技による技術的な能力検査を行うことが一般的です。誰でもできるような簡単な実技で、作業の速さや正確さを見極めましょう。

テクニカルな部分を理解することで、手先が器用で作業系の仕事に向いているのか、思慮深く物事を考えて答えを導きだすのかを判断する助けになります。

その人の持つ潜在能力や、将来任せられる仕事の種類を判断するために使えるでしょう。

職業適性検査のメリットとデメリット

職業適性検査を導入することで得られるメリットは多く、企業の採用活動や人材配置の精度を向上させることができます。ここでは、主なメリットを詳しく解説します。

職業適性検査のメリット

職業適性検査を導入することで得られるメリットは多く、企業の採用活動や人材配置の精度を向上させることができます。ここでは、主なメリットを詳しく解説します。

客観的なデータに基づいた判断ができる

職業適性検査により、受験者の性格やスキル、適性を数値化し、客観的なデータとして確認することが可能です。面接官の主観や第一印象に左右されることなく、フラットな評価を行うための指標として活用できます。

配置・異動の判断に活用できる

採用時だけでなく、既存社員の配置転換や異動の判断にも職業適性検査を活用できます。各部署の特性に合わせた適材適所の配置を行うことで、従業員のパフォーマンス向上やモチベーション維持に繋がります。

採用活動の効率化が図れる

面接や書類選考のみでは把握しにくい情報を短時間で取得できるため、採用プロセスの効率化に繋がります。事前に適性を確認することで、面接の際により具体的な質問や判断を行うことができます。

入社後のミスマッチを減らせる

職業適性検査を導入することで、企業と求職者の相性をより正確に把握し、ミスマッチを防ぐことが可能になります。入社後の早期離職を防ぐためにも、有効な手段の一つです。

受験者にとっても自己理解の機会になる

企業側だけでなく、受験者自身も職業適性検査を受けることで自己理解を深めることができます。自分の強みや適性を知ることで、適切なキャリア選択を行ううえでの参考資料となります。

職業適性検査のデメリット

一方で、職業適性検査には注意すべきデメリットも存在します。導入を検討する際には、以下の点に留意する必要があります。

検査結果だけで判断するとリスクがある

職業適性検査の結果はあくまで参考資料の一つであり、全てをそのデータに依存して採用や配置を決定するのはリスクを伴います。面接や過去の経験、志望動機などの要素も総合的に判断する必要があります。

検査の種類によっては完全に受験者の適性を測れない

職業適性検査にはさまざまな種類があり、それぞれ測定できる項目が異なります。そのため、企業が求める人材の特性に合った検査を選択しないと、期待する成果が得られない可能性があります。

受験者の心理状態に左右されることがある

職業適性検査にはさまざまな種類があり、それぞれ測定できる項目が異なります。そのため、企業が求める人材の特性に合った検査を選択しないと、期待する成果が得られない可能性があります。

費用や時間がかかる場合がある

精度の高い適性検査を導入する場合、費用がかかるケースがあります。また、検査結果の分析にも時間が必要となるため、採用スケジュールに影響を与えることもあります。

受験者が検査に対して不安を感じることがある

職業適性検査は、受験者に対して「自分の適性を評価される」というプレッシャーを与えることがあります。検査内容によっては「本当に自分に合った仕事なのか」という不安を抱かせる要因にもなり得るため、適切なフォローが求められます。

職業適性検査には多くのメリットがあり、適切に活用することで採用や人材配置の質を向上させることができます。しかし、検査結果に過度に依存しすぎたり、導入コストや受験者の心理面を考慮しないと、デメリットが大きくなる可能性もあります。

企業が職業適性検査を導入する際には、これらのメリット・デメリットを理解したうえで、自社の採用戦略や人材育成の目的に合った形で活用することが重要です。

職業適性検査の実施形態・方法

実際の職業適性検査の実施形態や方法を解説していきます。

ノーマティブ方式とイプサティブ方式

ノーマティブというのは規範的という意味で、質問に対して「はい」か「いいえ」で回答する、もしくは5段階式でレベルが設定され、どこのレベルに当てはまるか回答するといった方式です。

対してイプサティブ方式は、複数の回答の中から最も「当てはまるもの」と「当てはまらないもの」を選ぶ方式です。イプサティブ方式は回答数に上限がなく、該当するものを全て選ぶため、比較するためのデータとしては向きません。

現在の職業適性検査の主流はノーマティブ方式で、実際にテストを受けるときの媒体はWEB、ペーパーテストどちらでも実施可能です。さらに、AIを活用した適性検査も増えており、リアルタイムでの回答分析や詳細なレポート作成が可能になっています。

また、職業適性検査は業界や職種に応じてカスタマイズすることも可能です。特定の業務スキルを測るための専門的なテストを含めることで、より適切な人材評価を行うことができます。

職業適性検査の結果を利用して応募者を集める方法

職業適性検査は採用や育成のためだけでなく、採用の前段階である「応募者を集める」過程にも活かせます。ポイントは下記の3つです。

・惹きつける

・そして、集める

「見極める」は本来の職業適性検査の役割ですが、その前の「惹きつける」の段階では、職業適性検査の結果を受験者にフィードバックすることが重要です。ただ返すのではなく、フィードバック面談やキャリア面談を行い、学生との自然な接点を持つことが狙いです。

そして「集める」の段階でも、インターン期間や新卒学生に向けて自己研究欲求をかき立てるように職業適性検査の結果をフィードバックし、検査を集客コンテンツ化するのがおすすめです。

ロジック・ブレインのTOiTOiなら集めることもサポートできます!

ロジック・ブレインのTOiTOiなら「集める」を発展させ、最適な求人募集まで繋げることができます。

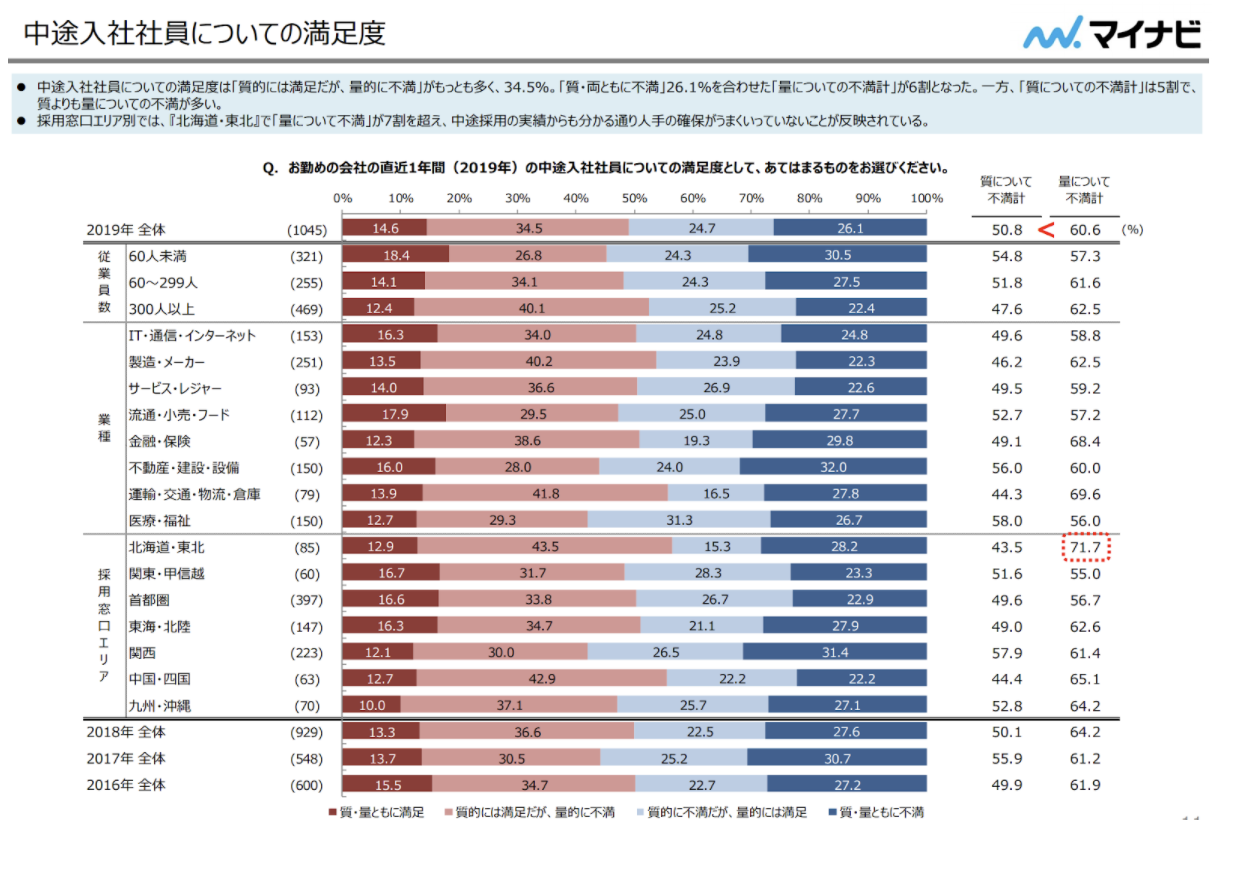

マイナビが実施したアンケート調査によると、中途採⽤社員についての満⾜度では「量について不満」と考える企業が6割と多いという結果がでています。

弊社のTOiTOiなら、自社で足りない人材、もしくは必要な人材を明確にすることが可能です。また、タイプに合わせたアプローチも把握できるため、会社が求める人材を集めるのに最適な求人募集をかけられます。

まとめ

今回は下記の項目を中心に職業適性検査について解説しました。

・職業適性検査を行うと何が良いのか

・職業適性検査を活かした新しい採用方法

新しい仕組みとして職業適性検査を導入する際は、運用している会社に相談するところから始めてみましょう。

目的は検査の導入そのものではなく、採用の質を上げることです。そのことを忘れずに、自社に合った職業適性検査の導入を目指しましょう。

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン