2021年12月24日公開

ダイバーシティとは?インクルージョンとの違いから、企業でできる取り組みまでまとめて解説

近年、ダイバーシティという言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。しかし、いざ社内でダイバーシティに関する取り組みを実施しようと考えた時に、どこから手をつけていいか分からないという人も多いのではないでしょうか?

・ダイバーシティの意味やインクルージョンとの違い

・日本で注目を集める背景

・企業がダイバーシティを推進するメリット

・ダイバーシティを推進するためにできること

・ダイバーシティを推進するための政府の取り組み

まずは、ダイバーシティの意味について解説していきます。

目次

ダイバーシティとは

最初に、ビジネスシーンにおけるダイバーシティの意味や、インクルージョンとの違いなどについて解説します。

ビジネスシーンにおけるダイバーシティの意味

ダイバーシティとは、異なる性別、人種、宗教、性的指向、年齢、障害の有無など、さまざまな属性やバックグラウンドを持つ人々の多様性を尊重し、受け入れる考え方です。

ビジネスシーンにおいてダイバーシティとは、異なるバックグラウンドや視点を持つ人材を積極的に活用する戦略を指します。

「日経連ダイバーシティ・ワーク・ルール研究会」による報告書の概要によれば、ダイバーシティとは「多様な人材を活かす戦略」と定義されています。

さらに、同報告書によれば、「ダイバーシティは、既存の価値観や方法論にとらわれることのない発想を起点とした人材活用戦略である」とされています。

参考:文部科学省の「日経連ダイバーシティ・ワーク・ルール研究会」報告書の概要

このようにビジネスシーンにおいては、ダイバーシティーは多様性という意味だけでなく、多様な人材を活用することまでが含まれます。

表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティ

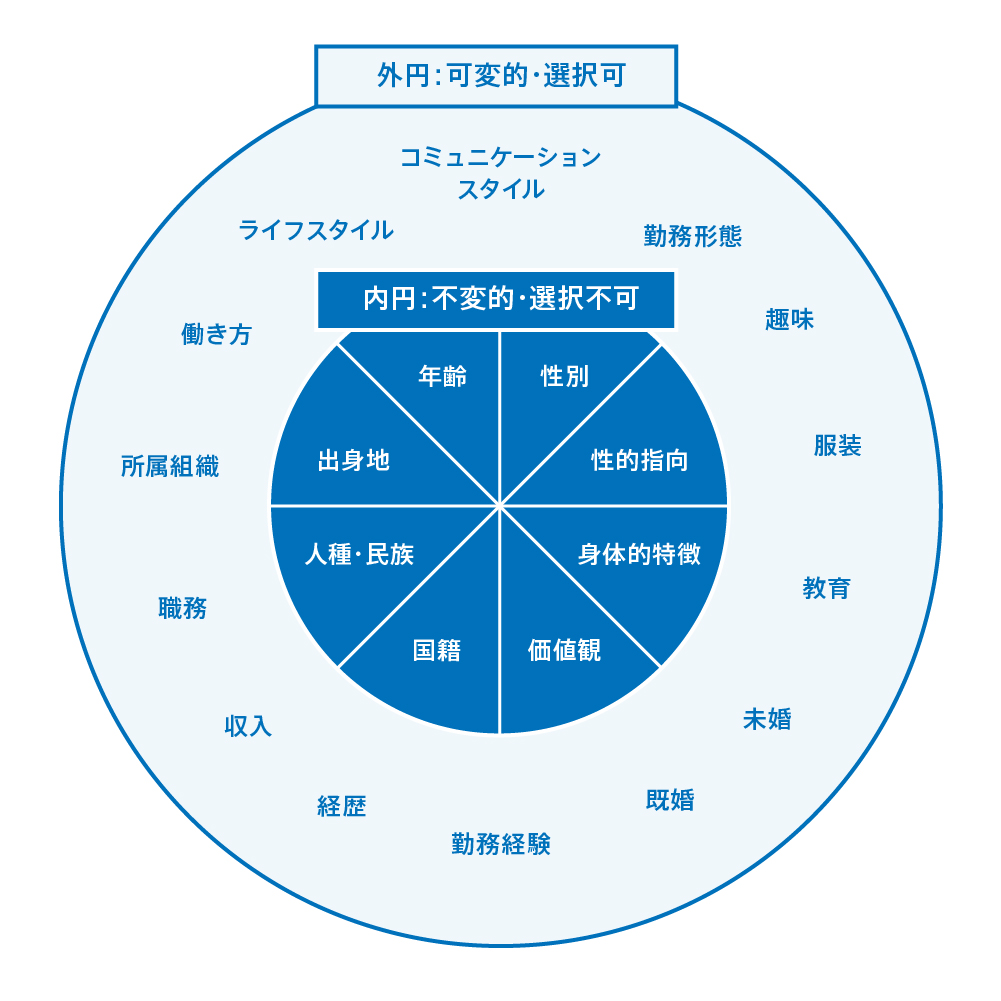

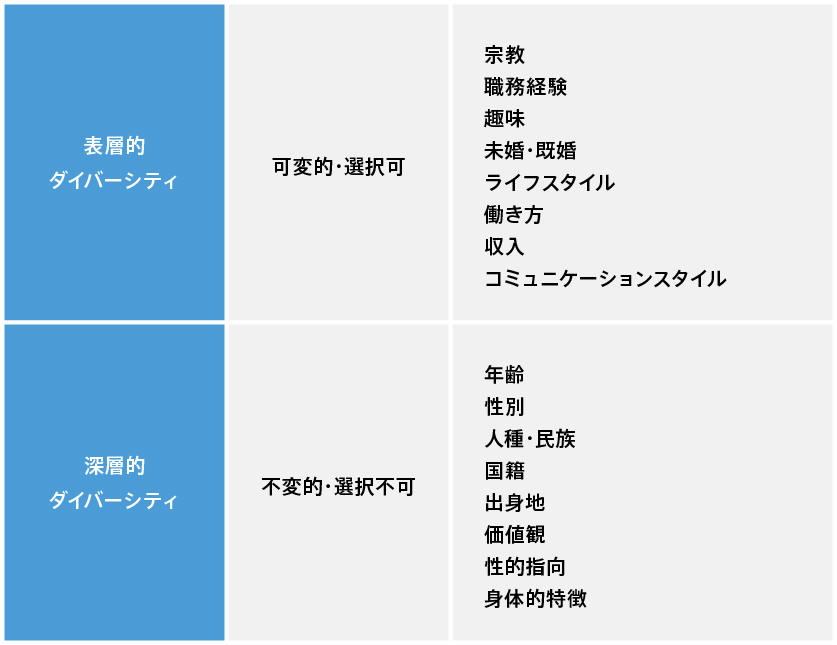

ダイバーシティには、表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティの2種類が存在します。

引用元:中村豊『ダイバーシティ&インクルージョンの基本概念・歴史的変遷および意義』(2017)

ダイバーシティといっても、不変的で自分では選択できないものと、将来的に変化する可能性があり、自分で選択できるものが存在するのです。

インクルージョンとの違い

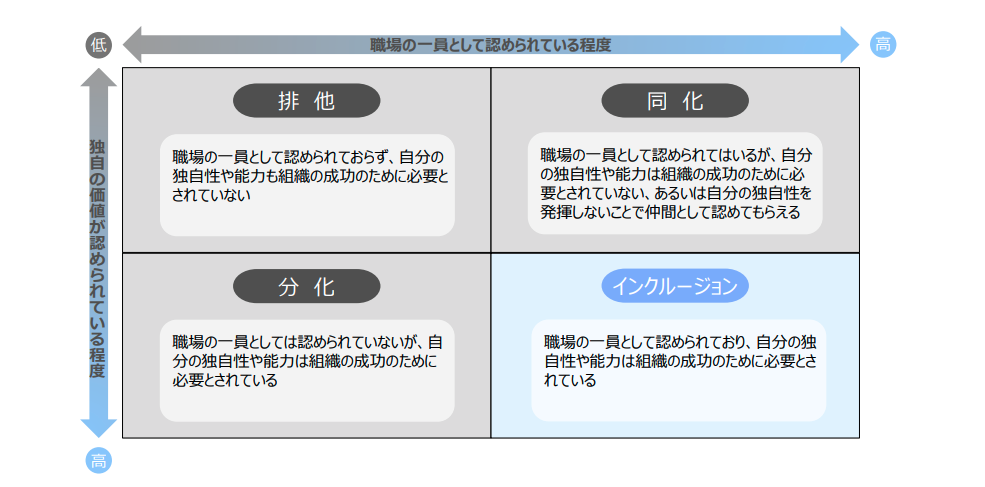

ダイバーシティと混同されやすいのが、インクルージョンです。ダイバーシティーが人材の多様性を認めることを指す一方、インクルージョンは個々の従業員を活かすことと考えると分かりやすいでしょう。

つまりインクルージョンとは、一人ひとりが「職場で一人のメンバーとして尊重されている」と認識している状態を指します。

また、多様な人材がそれぞれ自分の「居場所」を実感できている状態が、インクルージョンです。それゆえ日本では、ダイバーシティ&インクルージョンとして、この2つの考えを両立し、企業の課題解決に取り組む動きが増えています。

日本社会で注目を集める背景

日本社会でも大企業を中心として、ダイバーシティを推進する取り組みが広がっています。ここでは、日本社会でもダイバーシティが注目を集める背景について確認しましょう。

生産年齢人口の減少

第一の理由が、生産年齢人口(15〜64 歳人口)の減少です。厚生労働省の調査によれば、生産年齢人口は1995年の8,716 万人をピークにその後減少を続け、2015年には7,708 万人と減少局面に入っています。

このように、生産年齢人口と呼ばれる15~64歳の人口の減少により、人手不足が深刻化していき、その結果として企業が事業を行いたくても、人手不足により操業できなくなってしまう恐れがあります。

つまり、少子高齢化の状況下で必要な人材を確保し企業が事業を継続するには、女性、高齢者、外国人などの多様な人材の活用が欠かせません。

働く価値観の多様化

生活水準の向上、 進学率の上昇、 高学歴化などにより、働く人の価値観が大きく変化したことで、就業ニーズや雇用形態、 さらには職業観・勤労観や昇進に対する意識などが多様化しています。特に若年層において、その変化は顕著に現れています。

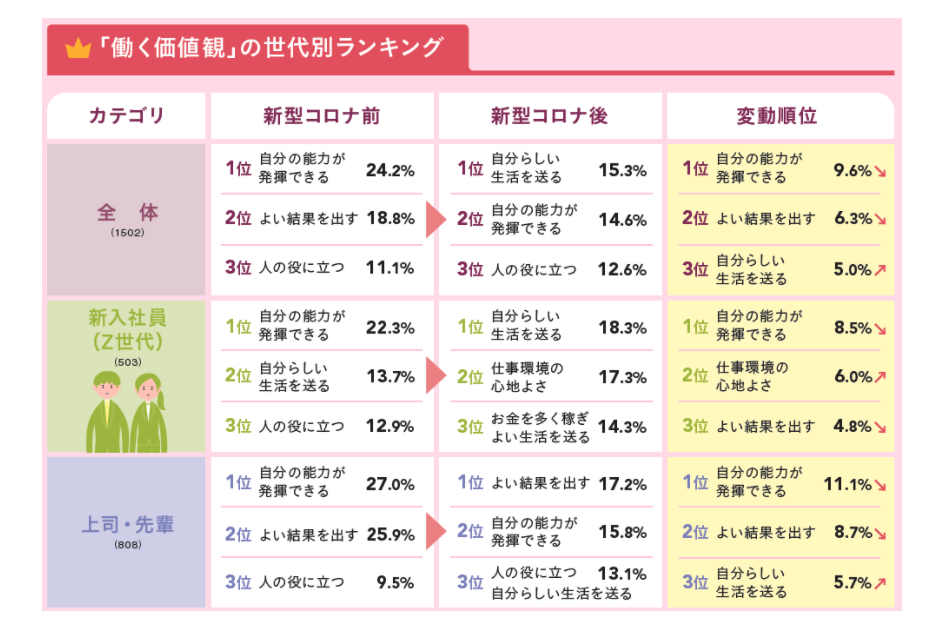

株式会社日本能率協会マネジメントセンターが発表した『新型コロナによるビジネスパーソンの意識・行動変化に関する調査結果』によれば、Z世代は、他の世代に比べると仕事でよい結果を出すことよりも、自分の能力を発揮できるかや自分らしい生活を送れるかを重視していることが分かりました。

引用元:株式会社日本能率協会マネジメントセンター『新型コロナによるビジネスパーソンの意識・行動変化に関する調査結果』

さらにコロナ禍の影響で、Z世代だけでなく全世代において、働くことに対する価値観が変化していることが分かりました。

今後日本社会では、バブル期世代、氷河期世代、ミレニアム世代、Z世代と、価値観の異なる世代が一つの企業で働くことになります。そのため企業側には、多様な人材を活かす戦略が求められるでしょう。

企業のグローバル化

国内市場が飽和し、内需が減少すると予測されるため、日本企業は海外進出を余儀なくされています。特に1990年代から、グローバル化が一気に進みました。

そうした状況下では、多様な価値観を持つ世界市場の顧客に向けて、商品やサービスの開発が必要です。企業のグローバル化も、日本社会でダイバーシティが注目を集める理由といえます。

企業がダイバーシティを推進するメリット

ここでは、企業がダイバーシティを推進するメリットについて解説します。

優秀な人材の確保

ダイバーシティを推進することで、企業は優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。ダイバーシティを推進するためには、女性や高齢者、外国人や障害者などさまざまなバックグラウンドを持つ人たちにとって、働きやすい環境の整備が必要です。

従業員にとって働きやすい環境を整備できれば、従業員エンゲージメントの向上も期待できるでしょう。その結果、優秀な人材の流出抑制・人材確保につながります。

企業評価の向上

ダイバーシティの推進により、企業評価の向上が期待できます。例えば経済産業省では、なでしこ銘柄やダイバーシティ経営企業100選の選定を行っています。

これらの取り組みを通して、経済産業省は、中長期的な企業価値向上を重視する投資家に対して、ダイバーシティを推進している企業への投資を促進しています。

また前述の通り、働きやすい環境の整備は、従業員エンゲージメントの向上にもつながります。これらの理由から、ダイバーシティの推進は企業評価の向上に寄与するといえるでしょう。

ハラスメントの抑制

企業がダイバーシティを推進する上で、社員へのダイバーシティ教育が欠かせません。個々の社員においてダイバーシティに対する意識が向上することで、お互いの違いを認め合えるようになるでしょう。それにより、パワハラやセクハラなどの抑制につながると考えられます。

イノベーションの創出による企業力向上

さまざまな人材が同じプロジェクトに携わることで、多様なアイディアやスキルが集まります。組織全体でイノベーションを創出しやすい土壌が醸成され、企業力の向上が期待できるでしょう。

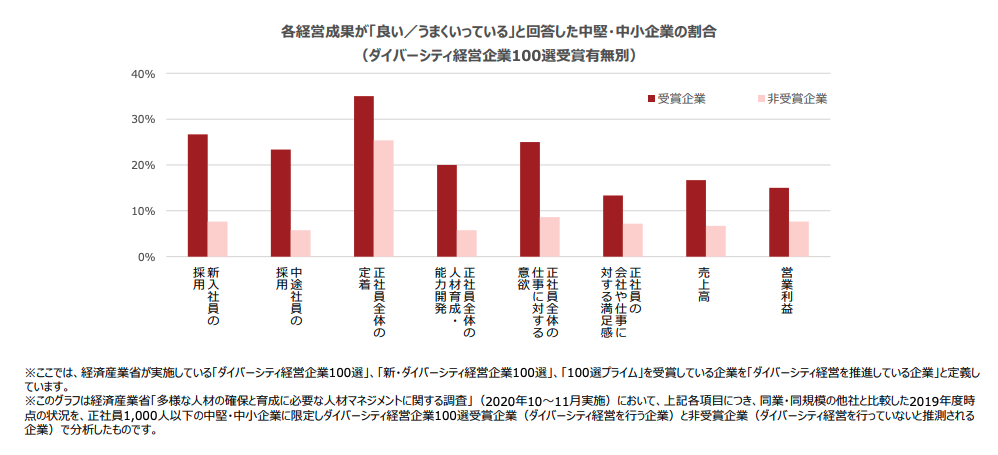

経済産業省の調査によれば、ダイバーシティの取り組みが進んでいる企業ほど、経営において成果が出ていることが分かりました。

この調査結果からも、ダイバーシティの推進は企業力の向上につながると考えられます。

ダイバーシティを推進するためにできること

ダイバーシティの推進は、企業にとってメリットがあります。そのため、ダイバーシティの推進に取り組みたいと考える企業も多いでしょう。ここでは、ダイバーシティを推進するために、企業としてできる取り組みを解説します。

産休・育休制度の拡充

企業は、女性が活躍できる環境を整えるための制度として、まずは産休・育休制度の拡充に取り組むといいでしょう。

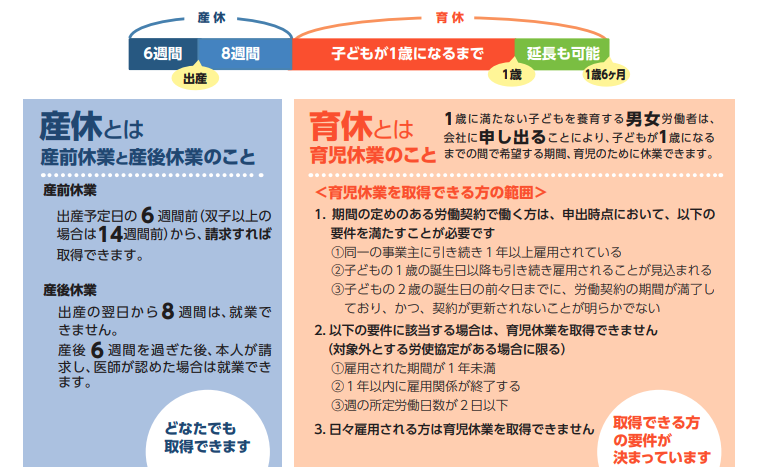

産休とは、産前休業と産後休業のことです。一方で育休とは育児休業のことで、1歳に満たない子どもを養育する男女の労働者は、会社に申し出ることにより子どもが1歳になるまでの希望する期間にわたり、育児のために休業できる制度です。

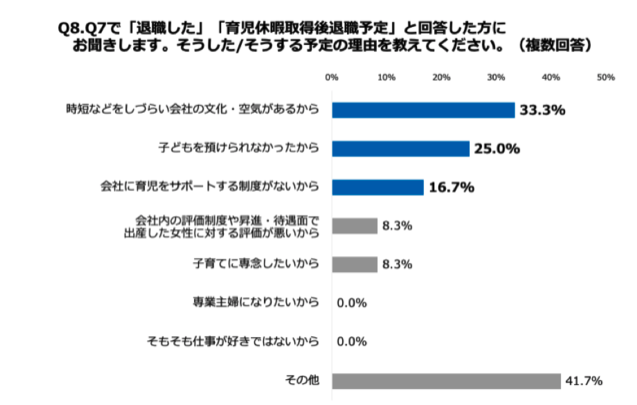

産休・育休制度を拡充することと併せて、これらの制度を利用しやすい環境整備も欠かせません。全身脱毛サロン「KIREIMO(キレイモ)」を運営する株式会社ヴィエリスが実施した『子持ちママの働き方に関するアンケート調査』によれば、出産前には「復帰希望」の女性が約4割いる一方で、出産後に「退職した」女性が約3割いました。

また、出産後に退職した理由として「時短などをしづらい会社の文化・空気があるから」が33.3%、「子どもを預けられなかったから」が25.0%と上位を占めています。

この調査結果から、産休・育休制度の拡充だけでなく、これらの制度を利用しやすい環境作りも合わせて実施しましょう。

短時間勤務制度の導入

短時間勤務制度の目的は、育児や家族の介護を理由に退職する人を減らし、生産年齢人口の減少を食い止めることです。育児・介護休業法により制定され、企業側に対して、短時間勤務制度を申請した社員に対する不利益な取り扱いを禁止しています。

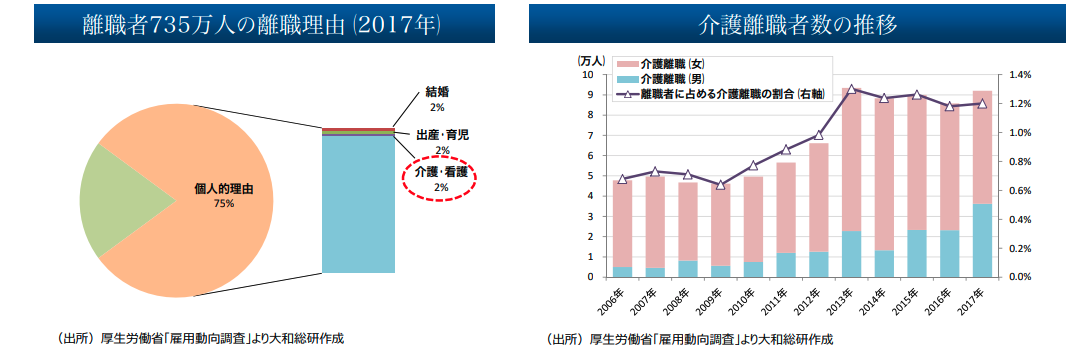

株式会社大和総研が実施した調査によれば、出産・育児と同じく介護や看護を理由に離職する人が一定数いることが分かりました。

特に介護離職者数は、10年間で約2倍と増加傾向です。このことからも、ダイバーシティーを推進する上では、短時間勤務制度の導入により育児や介護をしている人たちが働きやすい環境作りも欠かせないでしょう。

リモートワーク・在宅勤務の推進

リモートワーク・在宅勤務に関する制度の導入も、企業がダイバーシティを推進するために取り組む施策として挙げられます。

リモートワーク・在宅勤務の推進は、育児や介護をしている人たちが働きやすい環境作りにつながるだけでなく、ワークライフバランスの充実にもつながるでしょう。

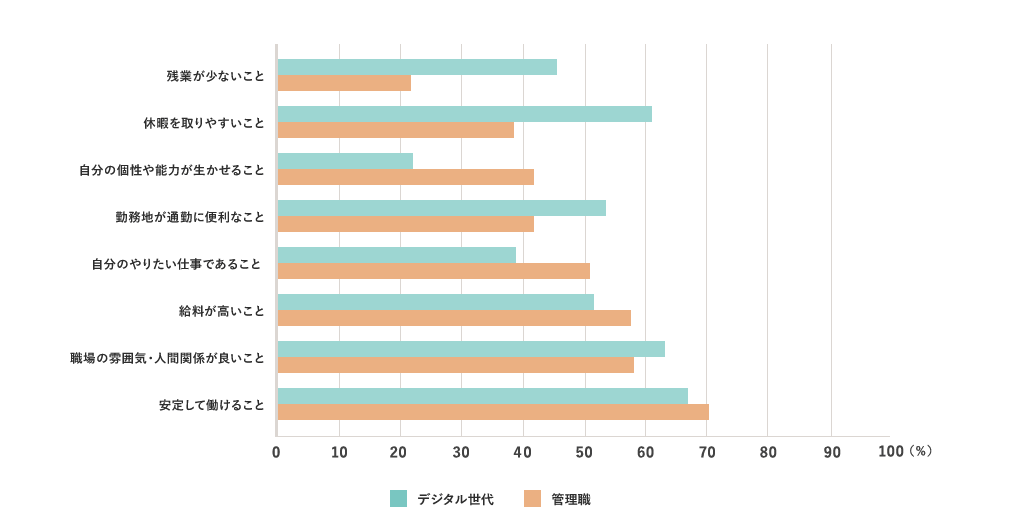

デジタル世代500名とデジタル世代を部下に持つ管理職500名を対象に、Adecco Groupが実施した『デジタル世代と管理職の働く価値観に関する意識調査』によれば、デジタル世代は、残業が少ないことや休暇が取りやすいことを重視していると分かりました。

引用元:Adecco Group『デジタル世代と管理職の働く価値観に関する意識調査』

この調査結果から、若年層ほど、ワークライフバランスを充実させたいと考える人が多いと予測できます。このように、世代によって仕事に対する価値観が大きく異なります。

だからこそ、企業側がリモートワーク・在宅勤務を導入し、働き方や働く場所を選択できるようにすると、ダイバーシティの推進につながるでしょう。

定年延長制度の導入

少子高齢化により生産年齢人口が減少するため、働く意欲のある高齢人材の活用がこれまで以上に欠かせません。企業側には、「定年の延長」や「再雇用・勤務延長制度の導入」などの整備が求められます。

定年延長制度とは、定年となる年齢を「60歳から65歳へ」といったように引き延ばす制度です。厚生労働省は、高齢者の希望次第で70歳まで働ける制度を整えることを、2021年4月から企業に対して努力義務とすることを決定しました。

また内閣官房は、2019年5月15日に開催した第27回「未来投資会議」で「70歳までの就業機会確保」を提言しています。こうした動きを見るに、将来的には70歳定年が当たり前になる時代が到来するでしょう。

今後ますます高齢人材の活用が進むと予測できるため、定年延長制度や再雇用制度の整備が欠かせません。

障害者雇用の促進

障害者の雇用を促進することは、さまざまなバックグランドを持つ人々にとって働きやすい環境の整備や、多様な発想が生まれやすい雰囲気作りにつながります。

障害者が働きやすい環境を作るための法律として、障害者雇用促進法があります。障害者雇用促進法は、障害者の雇用安定を図る目的で制定された法律で、「障害者雇用率(法定雇用率)」を定めています。現時点では民間企業における法定雇用率は2.2%のため、45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

さらに、2020年4月1日の改正により「事業主に対する給付制度」と「優良事業主としての認定制度の創設」が追加されました。これらの制度を活用して障害者雇用の促進をすることで、ダイバーシティの推進につながるでしょう

ダイバーシティを推進するための政府の取り組み

日本政府は、企業のダイバーシティを推進を支援する取り組みを行っています。ここではダイバーシティを推進するための政府の取り組みについて解説します。

ダイバーシティ2.0

ダイバーシティ2.0とは、多様な属性の違いを活かし、個々の人材の能力を最大限引き出すことにより、 付加価値を生み出し続ける企業を目指し、全社的かつ継続的に進める経営上の取り組みのことです。

2017年に経済産業省が中心となり、ダイバーシティの新たな方向性を示す取り組みとして、ガイドラインが策定されました。その後、2019年6月に改訂版がリリースされています。

ダイバーシティ2.0では、行動ガイドラインとして実践のための7つのアクションが、以下のように定められています。

①経営戦略への組み込み

②推進体制の構築

③ガバナンスの改革

④全社的な環境・ルールの整備

⑤管理職の行動・意識改革

⑥従業員の行動・意識改革

⑦労働市場・資本市場への情報開示と対話

参考元:経済産業省『ダイバーシティ2.0』

このように、経済産業省が中心となってダイバーシティ2.0を策定し公表することで、企業がダイバーシティーを推進するように促しています。また経済産業省はダイバーシティー2.0以外にも、下記の取り組みを実施しています。

・新・ダイバーシティ経営企業100選 /100選プライム

・中小企業向け「ダイバーシティ経営診断ツール」の提供

・なでしこ銘柄/準なでしこの選定

・女性リーダーのための経営戦略講座の後援

・女性起業家等支援ネットワーク構築事業

日本政府はこれらの取り組みにより、女性の活躍推進だけでなく、企業が多様な人材を活かした取り組みを経営レベルで行うように支援しています。

ダイバーシティ推進に活用できる助成金

政府は、ダイバーシティー推進を重要な政策の一つだと考えており、それゆえにダイバーシティ推進に取り組む企業に対する支援を行っています。もしダイバーシティ推進に取り組みたいと考えているなら、積極的に活用するといいでしょう。

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)は、時間外労働の制限、その他の労働時間等の設定の改善、仕事と生活の調和の推進のために、在宅やサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

詳しくは、厚生労働省『 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』を参照してください。

障害者雇用促進法における「事業主に対する給付金制度」

2020年4月1日の障害者雇用促進法改正により、民間企業への給付金制度が創設されました。週10時間以上20時間未満就労する障害者を雇用する事業主に対して、特別給付金が支給されます。

支給対象者や支給額に関しては、厚生労働省『週20時間未満の障害者を雇用する事業主に対する特例給付金について』を確認してください。

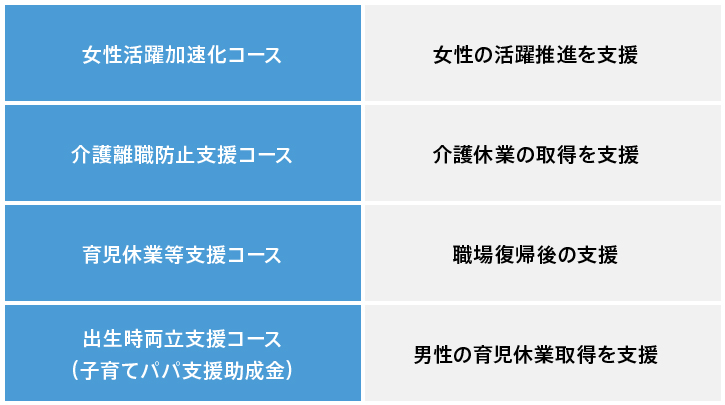

両立支援等助成金

両立支援等助成金は、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に対して支給される助成金制度です。両立支援等助成金は以下のように、複数の目的に対応できるように用意されています。

詳しくは、厚生労働省『両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))について』を確認してください。

ダイバーシティを推進する上で注意したいこと

今後企業が生き残っていくためには、ダイバーシティの推進が欠かせません。ここでは、ダイバーシティを推進していく上で、注意したいポイントについて解説します。

多様性を認める文化を構築

ダイバーシティを推進するためには、制度を設けることも大切ですが、まずは一人ひとりが普遍的な多様性を認めることが重要です。年齢や性別にかかわらず、人はアンコンシャス・バイアスに従って、他者を判断してしまいがちです。

アンコンシャス・バイアスとは、無意識の偏見を指し、自分の経験、習慣、環境などから、無意識かつ瞬間的に生じる「知的連想プロセス」です。多かれ少なかれ、私たちはアンコンシャス・バイアスがかかった状態で他者を判断してしまいます。

そのため、アンコンシャス・バイアスを認識できるような研修プログラムの実施や、従業員同士が対話できる機会を設けるなどの対応が、企業側には求められます。

誤解や軋轢を作らないルール作り

ダイバーシティを推進することで、雇用形態だけでなく、勤務時間や就労場所の多様化が進みます。それゆえ、社員間で誤解や軋轢を生まないよう注意しましょう。

例えば、子育て中の女性の支援だけを手厚くしてしまうと、支援対象から外れる社員が不満を抱えるケースもあるでしょう。社員の間に不平不満が生じると、制度を整えてもダイバーシティの推進が進みません。

ルール作りの際には特に、雇用形態ごとに仕事内容や役割を明確にして、給料の格差や待遇に不平不満が出ないように配慮が必要です。

まとめ

今回は下記の項目を中心に、ダイバーシティについて解説しました。

・ダイバーシティの意味やインクルージョンとの違い

・日本で注目を集める背景

・企業がダイバーシティを推進するメリット

・ダイバーシティを推進するためにできること

・ダイバーシティを推進するための政府の取り組み

今後は大企業だけでなく、中小企業にもダイバーシティを推進する取り組みが求められます。この機会に、自社でどのような取り組みができるか検討してみてはいかがでしょうか?

LB MEDIAでは、企業のダイバーシティ推進のヒントとなるような記事も公開しているので、よかったら参考にしてください。

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン