2025年6月27日公開

【ユーザーボイス】もう、勘や経験に頼らない!ヒットコンテンツを生むプロ集団が取り入れた個性をデータで“見える化”する次世代マネジメント 株式会社CAM様

数々のヒットコンテンツを世に送り出している株式会社CAM様。クリエイティブなプロフェッショナル集団を率いる同社では、個々の才能を最大限に引き出すマネジメントが常に求められています。しかし、そこには「勘」や「経験」だけでは乗り越えられない、コミュニケーションの壁が存在していました。

その課題意識から、同社はクラウドHRMシステムTOiTOiを導入。感覚的なマネジメントから脱却し、次世代の組織づくりへと舵を切りました。

導入から約10ヶ月、個性豊かなメンバーが多く所属するプロ集団の組織で、どのような変革がもたらされたのか。施策を推進した専務執行役員の大仲正泰氏とマネージャーの花田靖氏に、その軌跡と成果を詳しく伺いました。

基本情報

法人名:株式会社CAM

本社所在地:東京都渋谷区

業種・業態:エンタテインメント事業、メディア事業

従業員数:136名(2025年4月1日現在)

公式サイト:https://cam-inc.co.jp/

はやみ|インタビューは動画でもご覧いただけます!

はやみ|インタビューは動画でもご覧いただけます!

目次

きっかけは「人事×占い」まずは自分たちを知ることから

はやみ|いつからTOiTOiを※活用されていますか?

はやみ|いつからTOiTOiを※活用されていますか?

※TOiTOi

TOiTOiは株式会社ロジック・ブレインが開発提供しているクラウドHRMシステムです。社員の個性をAIで分析して行動傾向を把握し、それぞれの特性に合わせて最適なマネジメントを支援します。

花田 氏|2024年の9月からです。

花田 氏|2024年の9月からです。

はやみ|10か月ほどご利用いただいているんですね。次に、株式会社CAM様の事業内容と、お二人のご担当について教えてください。

はやみ|10か月ほどご利用いただいているんですね。次に、株式会社CAM様の事業内容と、お二人のご担当について教えてください。

大仲 氏|弊社は、ビジネスバラエティメディア「新R25」や、女性向けメディア「marouge」など、30以上のデジタルサービスを展開するエンターテインメント企業です。私は執行役員として、自社サービスの運営・企画とバックオフィス全般を担っています。

大仲 氏|弊社は、ビジネスバラエティメディア「新R25」や、女性向けメディア「marouge」など、30以上のデジタルサービスを展開するエンターテインメント企業です。私は執行役員として、自社サービスの運営・企画とバックオフィス全般を担っています。

花田 氏|私はマネージャーとして、バックオフィス業務の中でも特に人事データに関する業務を中心に担当しています。

花田 氏|私はマネージャーとして、バックオフィス業務の中でも特に人事データに関する業務を中心に担当しています。

はやみ|お二人とも、人事に関するお仕事を中心にされているとのことですね。そんな中で、TOiTOiを導入しようと思われたきっかけは何だったのでしょうか?

はやみ|お二人とも、人事に関するお仕事を中心にされているとのことですね。そんな中で、TOiTOiを導入しようと思われたきっかけは何だったのでしょうか?

大仲 氏|弊社では、ユーザー様向けに占いコンテンツを提供するサービスを展開しており、私自身も占いについて学んでいました。その中で、「人事と占いの組み合わせは非常に相性が良いのではないか」と感じていたタイミングで、TOiTOiをご紹介いただいたんです。そして、お話を伺う中で強く関心を持ち「まずは試してみよう」という気持ちで導入を決めました。

大仲 氏|弊社では、ユーザー様向けに占いコンテンツを提供するサービスを展開しており、私自身も占いについて学んでいました。その中で、「人事と占いの組み合わせは非常に相性が良いのではないか」と感じていたタイミングで、TOiTOiをご紹介いただいたんです。そして、お話を伺う中で強く関心を持ち「まずは試してみよう」という気持ちで導入を決めました。

はやみ|占い事業との親和性からご興味をお持ちいただいたのですね。TOiTOiではまずタイプ分析から始めますが、お二人の診断結果について教えてください。

はやみ|占い事業との親和性からご興味をお持ちいただいたのですね。TOiTOiではまずタイプ分析から始めますが、お二人の診断結果について教えてください。

大仲 氏|私はパッションタイプ※でした。これまでも他の性格診断ツールを使ったことがありますが、同様の結果が出ることが多かったので「やはりそうか」と違和感なく受け入れられましたね。

大仲 氏|私はパッションタイプ※でした。これまでも他の性格診断ツールを使ったことがありますが、同様の結果が出ることが多かったので「やはりそうか」と違和感なく受け入れられましたね。

花田 氏|私はパーフェクトタイプでした。診断結果の総評に「プライドが高く完璧主義」「馴れ馴れしい態度を取る人を認めない」といった記載があり、正直なところ最初は少しギャップを感じました。

花田 氏|私はパーフェクトタイプでした。診断結果の総評に「プライドが高く完璧主義」「馴れ馴れしい態度を取る人を認めない」といった記載があり、正直なところ最初は少しギャップを感じました。

※12タイプ

TOiTOiの独自分析により、理性タイプ・比較タイプ・感性タイプの3つのタイプをさらに細かく分類したものが12タイプです。

理性タイプ:セキュリティタイプ・パイオニアタイプ・トラストタイプ・リサーチタイプ

比較タイプ:オリジナルタイプ・フィーリングタイプ・バランスタイプ・ドリームタイプ

感性タイプ:スピードタイプ・パーフェクトタイプ・パッションタイプ・インスピレーションタイプ

例えば、パッションタイプの人はプロ意識が高く、専門分野を徹底的に極めることができる環境でより力を発揮できる可能性が高いです。このように12タイプまで把握すると、より対象者に合わせたマネジメントができるようになります。

経営層は「真っ赤」な感性タイプ!研修で見えた組織の色とコミュニケーション課題

はやみ|TOiTOi導入時の研修では、対象者のタイプをまずは理性タイプ(黄色)・比較タイプ(青色)・感性タイプ(赤色)の3タイプ※に分けて解説しますが、お二人とも赤色の感性タイプだったんですね。研修に参加されたマネジメント層の皆様のタイプにはどのような傾向がありましたか?

はやみ|TOiTOi導入時の研修では、対象者のタイプをまずは理性タイプ(黄色)・比較タイプ(青色)・感性タイプ(赤色)の3タイプ※に分けて解説しますが、お二人とも赤色の感性タイプだったんですね。研修に参加されたマネジメント層の皆様のタイプにはどのような傾向がありましたか?

※3タイプ(理性・比較・感性タイプ)

TOiTOi の独自分析により、対象者を理性タイプ・比較タイプ・感性タイプの3つのタイプに分類します。12タイプは下記のように分けることができます。

TOiTOi ではパッと見てわかるように、理性タイプは黄色、比較タイプは青、感性タイプは赤の3色を使って表示しています。

そのため利用者の方の中には、3つの色でそれぞれのタイプを把握されているケースが多々あります。理性タイプは「良い悪い」。比較タイプは「必要か不要か」。感性タイプは「好きか嫌いか」というようにタイプによって判断基準が異なります。対象者がどのタイプかを知ることで、価値観や大切にしていること、行動を起こす際の特徴などを知ることができます。それによりそれぞれのタイプに合わせた効果的なマネジメントやコミュニケーションが可能になります。

大仲 氏| 驚いたことに、研修に参加したマネジメント層は赤色の感性タイプのメンバーが最も多かったんです。さらに、経営チームに限っては、まさに真っ赤な状態でした。これには「組織として、もう少し色のバランスを取らないといけないね」という話が出たほどです。

大仲 氏| 驚いたことに、研修に参加したマネジメント層は赤色の感性タイプのメンバーが最も多かったんです。さらに、経営チームに限っては、まさに真っ赤な状態でした。これには「組織として、もう少し色のバランスを取らないといけないね」という話が出たほどです。

はやみ|赤色の感性タイプが多い研修は、とても活気がありそうですね。

はやみ|赤色の感性タイプが多い研修は、とても活気がありそうですね。

大仲 氏| そうですね。かなり盛り上がりました。ただ、私を含めて赤色の感性タイプのメンバーが活発に議論する一方で、それを冷静な目で見ている青色の比較タイプのメンバーもいて、その対比が面白かったですね。それと一番盛り上がったのは、やはりワークの時間でした。

大仲 氏| そうですね。かなり盛り上がりました。ただ、私を含めて赤色の感性タイプのメンバーが活発に議論する一方で、それを冷静な目で見ている青色の比較タイプのメンバーもいて、その対比が面白かったですね。それと一番盛り上がったのは、やはりワークの時間でした。

花田 氏|研修の初期には、タイプ別にグループ分けしてディスカッションを行ったのですが、発表を聞いてみると、タイプによって意見や結論の出し方がまったく異なっていて驚きました。その違いがとても印象的で、「これは◯◯タイプっぽいね」といった会話が自然に生まれ、とても盛り上がりました。

花田 氏|研修の初期には、タイプ別にグループ分けしてディスカッションを行ったのですが、発表を聞いてみると、タイプによって意見や結論の出し方がまったく異なっていて驚きました。その違いがとても印象的で、「これは◯◯タイプっぽいね」といった会話が自然に生まれ、とても盛り上がりました。

はやみ|なるほど。ワークを通じてお互いの考え方や価値観を体感しながら学び、社内での相互理解がより一層深まっていったのですね。では、6回の研修を経て、現在はTOiTOiをどのように活用されているのでしょうか?

はやみ|なるほど。ワークを通じてお互いの考え方や価値観を体感しながら学び、社内での相互理解がより一層深まっていったのですね。では、6回の研修を経て、現在はTOiTOiをどのように活用されているのでしょうか?

大仲 氏|研修を通じて、私のチームのマネージャーたちは青色の比較タイプが多いことが分かりました。この時に、赤色の感性タイプの私が、それまでよかれと思って出していた指示が、実は意図とは異なる受け取り方をされていたことに気づかされたんです。その学びを活かし、今では1on1や目標設定の場面で、より具体的な言葉を選び、背景や理由を丁寧に伝えるなど、伝え方を意識的に工夫するようになりました。

大仲 氏|研修を通じて、私のチームのマネージャーたちは青色の比較タイプが多いことが分かりました。この時に、赤色の感性タイプの私が、それまでよかれと思って出していた指示が、実は意図とは異なる受け取り方をされていたことに気づかされたんです。その学びを活かし、今では1on1や目標設定の場面で、より具体的な言葉を選び、背景や理由を丁寧に伝えるなど、伝え方を意識的に工夫するようになりました。

また、私だけでなく、他のマネージャーもメンバーの性格タイプに応じて、伝え方を柔軟に変えるなど、コミュニケーションの質を高める取り組みを実践しています。たとえば、1on1や評価フィードバックといった重要な場面では、相手に最も響く言葉を意識して選ぶようになったという声も聞いています。

ワンポイント!3タイプの特徴

TOiTOiの独自分析により、対象者を理性タイプ・比較タイプ・感性タイプの3つのタイプに分類します。それぞれの特徴について解説します。

理性タイプ 『感謝されたいから頑張る!』

理性タイプは、和気あいあいとした雰囲気を好みます。だからこそ、周りの人々との良好な関係を構築しようと努力します。それだけでなく、チームワークを非常に重視し、一人一人の強みや能力を活かして全体としての成功を追求します。

行動を起こす際には、行動の理由が必要です。理由が納得できないと不満を持ってしまうことが多いでしょう。それゆえ、他者からのフィードバックや評価を大事にし、人々に喜ばれる結果を出すことが理性タイプのやる気につながります。

比較タイプ 『目標達成に向けて、一直線に進む』

比較タイプは、最適な方法を考えてから行動するタイプです。自分の考えを明確にし、目標達成に向けて一直線に進む特徴があります。無駄を嫌うため、仕事とプライベートの境界を明確に保つことで、集中力を保ち、効率的に目標に取り組もうとします。

また負けず嫌いの気質があり、ライバルが存在することで一層その情熱を燃やすでしょう。ライバルの存在は比較タイプにとって、モチベーションの源になり、自分を高めるためのよき存在として働きます。

感性タイプ 『大きな仕事ほど、張り切るムードメーカー』

感性タイプは、大きな仕事や前例のない仕事ほど、張り切ります。目標や指示が曖昧でも、行動を起こすことができるので、仕事だけでなくプライベートにおいても「まずは、やってみてから考える」傾向があります。

また、その日の気分で仕事の進め方が変わるのも感性タイプの特徴です。計画性はあまりありませんが、今できることを真っ先に考えて行動を起こすため、状況に応じて優先順位を変化させながら物事を進めていくことができます。

稼働率を見るだけで終わらない!人材配置の仮説検証にも活用

はやみ|TOiTOiの中にはいくつかの機能がありますが、この中でよく活用している機能はありますか?

はやみ|TOiTOiの中にはいくつかの機能がありますが、この中でよく活用している機能はありますか?

大仲 氏|組織分析※ですね。この機能は本当に面白くて、あらゆるパターンを試してみました。特に興味深かったのが、リーダーを入れ替えるシミュレーションです。試しにいろいろなパターンでやってみたところ、現在のリーダーよりも他のメンバーをリーダーに据えた方が、組織稼働率が高くなるケースが見つかったんです。

大仲 氏|組織分析※ですね。この機能は本当に面白くて、あらゆるパターンを試してみました。特に興味深かったのが、リーダーを入れ替えるシミュレーションです。試しにいろいろなパターンでやってみたところ、現在のリーダーよりも他のメンバーをリーダーに据えた方が、組織稼働率が高くなるケースが見つかったんです。

自分より他のメンバーがリーダーになった時の方が組織稼働率が高かったマネージャーの一人は「僕より彼女の方がいいじゃないですか…」と少し拗ねていましたね。ですが、これは組織の新たな可能性を探る上で、非常に示唆に富む面白い機能だと感じています。

会社全体のリーダー、つまり社長は誰が最適か、というシミュレーションもやってみました。結果は、現社長が最も高い数字を叩き出したんです。本人はちょっと嬉しそうな顔をしていましたね。

※組織分析

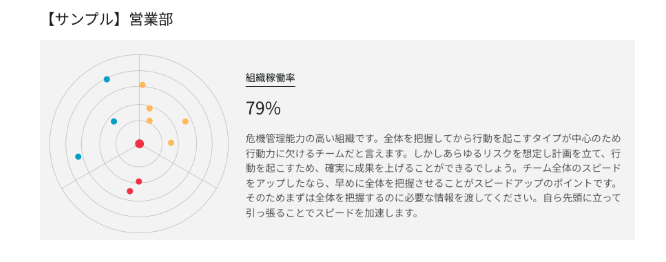

TOiTOiの組織分析を活用することで、組織稼働率を調べることが可能です。組織稼働率とは、組織やチームが特性の期間内でどれだけ効率的に動作しているかを示す指標です。組織稼働率が高いチームほど効率的な運営や生産プロセスの最適化ができていると推測できるため、組織の成果を最大化することにつながる場合があります。また、リーダーを中心にして、円の外側にいる人ほど、親密にコミュニケーションをとった方がいい人として表示されます。

花田 氏| 各チームへのサブアカウント発行時に「試しにリーダーを他のメンバーに入れ替えて、組織稼働率がどう変わるかを見てみてください」と促しました。すると「自分よりも、他のメンバーがリーダーのほうが組織稼働率が高い……ちょっとショックですね」と苦笑いしながら話してくれるマネージャーもいました。内心は少し複雑でも、前向きに受け止めてくれていて、そうした気づきがチームづくりを見直す良いきっかけになっていたと思います。」と、ちょっとショックを受けた様子で報告してくるマネージャーが何人かいましたね。

花田 氏| 各チームへのサブアカウント発行時に「試しにリーダーを他のメンバーに入れ替えて、組織稼働率がどう変わるかを見てみてください」と促しました。すると「自分よりも、他のメンバーがリーダーのほうが組織稼働率が高い……ちょっとショックですね」と苦笑いしながら話してくれるマネージャーもいました。内心は少し複雑でも、前向きに受け止めてくれていて、そうした気づきがチームづくりを見直す良いきっかけになっていたと思います。」と、ちょっとショックを受けた様子で報告してくるマネージャーが何人かいましたね。

はやみ|そうした反応が出るのも当然ですよね。数字に表れると一瞬戸惑いはあるかもしれませんが、それをきっかけに「どうすればチームをもっと良くできるか」と考えていただくのが、この機能の本来の目的だと考えています。ですので、御社でそうした気づきのツールとして理想的な使い方をしていただいていて、私たちとしてもとても嬉しいです。

はやみ|そうした反応が出るのも当然ですよね。数字に表れると一瞬戸惑いはあるかもしれませんが、それをきっかけに「どうすればチームをもっと良くできるか」と考えていただくのが、この機能の本来の目的だと考えています。ですので、御社でそうした気づきのツールとして理想的な使い方をしていただいていて、私たちとしてもとても嬉しいです。

「なぜ、あの人はああ言うのか?」会議の質を変えた、ロジックの可視化

はやみ|組織分析以外にここが良かったと感じていらっしゃる点があれば、教えてください。

はやみ|組織分析以外にここが良かったと感じていらっしゃる点があれば、教えてください。

大仲 氏|私からお話しします。TOiTOiのサービスと6回にわたる研修を通して、まず自分自身の性格への理解が劇的に深まったこと、これが非常に良かった点です。

大仲 氏|私からお話しします。TOiTOiのサービスと6回にわたる研修を通して、まず自分自身の性格への理解が劇的に深まったこと、これが非常に良かった点です。

はやみ|ご自身の性格への理解ですか?

はやみ|ご自身の性格への理解ですか?

大仲 氏|もともと、自分の行動パターンについては何となく自覚していました。ですが「なぜ自分がそのように行動するのか」という根本的な動機の部分を、ここまで体系立てて教えていただいたのは初めての経験でした。この点が、私にとっては大きな学びになりましたね。

大仲 氏|もともと、自分の行動パターンについては何となく自覚していました。ですが「なぜ自分がそのように行動するのか」という根本的な動機の部分を、ここまで体系立てて教えていただいたのは初めての経験でした。この点が、私にとっては大きな学びになりましたね。

はやみ|なるほど!行動の背景にある、なぜが明確になったのですね。

はやみ|なるほど!行動の背景にある、なぜが明確になったのですね。

大仲 氏|はい。そして、自分を深く知ることで、今度は他者の行動も論理的に理解できるようになったんです。例えば、会議での他のメンバーの発言を聞いても「ああ、彼はこういう思考だから、このタイミングでこういう発言をするんだな」と、その背景まで読み取れるようになりました。自己理解と他者理解の両方が深まったことが、最も感謝しているポイントです。

大仲 氏|はい。そして、自分を深く知ることで、今度は他者の行動も論理的に理解できるようになったんです。例えば、会議での他のメンバーの発言を聞いても「ああ、彼はこういう思考だから、このタイミングでこういう発言をするんだな」と、その背景まで読み取れるようになりました。自己理解と他者理解の両方が深まったことが、最も感謝しているポイントです。

はやみ|大仲さんは自己理解が他者理解に繋がったとのことでしたが、花田さんはいかがですか?

はやみ|大仲さんは自己理解が他者理解に繋がったとのことでしたが、花田さんはいかがですか?

花田 氏|私も全6回の研修を通じて、自分自身の性格はもちろん、一緒に働く周りのメンバーがどういう性格なのかを深く知ることができました。 この相互理解が、今後のメンバーとの接し方や対話の質をきっと変えてくれるだろうと感じています。

花田 氏|私も全6回の研修を通じて、自分自身の性格はもちろん、一緒に働く周りのメンバーがどういう性格なのかを深く知ることができました。 この相互理解が、今後のメンバーとの接し方や対話の質をきっと変えてくれるだろうと感じています。

はやみ|なるほど!花田さんも自己理解と、他者理解の両面で効果を感じていらっしゃるのですね。

はやみ|なるほど!花田さんも自己理解と、他者理解の両面で効果を感じていらっしゃるのですね。

花田 氏|そうですね。特に自己理解の面では、大きな変化がありました。冒頭で、自分の診断結果(赤色のパーフェクトタイプ)には、最初ギャップがあったとお話ししましたが、研修で詳しい説明を聞くうちに「確かに自分にはこういう側面があるな」と納得できるポイントがいくつも見つかったんです。この納得感は、これから自分の特性を活かしていく上で大きな発見でした。

花田 氏|そうですね。特に自己理解の面では、大きな変化がありました。冒頭で、自分の診断結果(赤色のパーフェクトタイプ)には、最初ギャップがあったとお話ししましたが、研修で詳しい説明を聞くうちに「確かに自分にはこういう側面があるな」と納得できるポイントがいくつも見つかったんです。この納得感は、これから自分の特性を活かしていく上で大きな発見でした。

はやみ|自己理解と他者理解が深まったことで、実際のコミュニケーションにも変化があったかと思います。何か具体的なエピソードがあれば、ぜひ大仲さんからお聞かせいただけますか?

はやみ|自己理解と他者理解が深まったことで、実際のコミュニケーションにも変化があったかと思います。何か具体的なエピソードがあれば、ぜひ大仲さんからお聞かせいただけますか?

大仲 氏|特に役員会議でのファシリテーションの面で、大きな変化を実感しています。役員会議では当然、立場や視点の違いから意見が分かれることが多いのですが、以前はそれらをひとつのゴールにまとめるのに苦労する場面もありました。

大仲 氏|特に役員会議でのファシリテーションの面で、大きな変化を実感しています。役員会議では当然、立場や視点の違いから意見が分かれることが多いのですが、以前はそれらをひとつのゴールにまとめるのに苦労する場面もありました。

はやみ|そのまとめる難しさに対して、どのような変化があったのでしょうか?

はやみ|そのまとめる難しさに対して、どのような変化があったのでしょうか?

大仲 氏|TOiTOiでお互いの性格タイプを理解することで「なぜその人がその意見を出すのか」という背景が見えるようになったんです。特に印象的だったのが、リスクマネジメントタイプとリターンマネジメントタイプという2つのマネジメントタイプ※の違いです。これは研修で学んだのですが、この2つのタイプによって物事を見る基準自体が違うということに気づきました。

大仲 氏|TOiTOiでお互いの性格タイプを理解することで「なぜその人がその意見を出すのか」という背景が見えるようになったんです。特に印象的だったのが、リスクマネジメントタイプとリターンマネジメントタイプという2つのマネジメントタイプ※の違いです。これは研修で学んだのですが、この2つのタイプによって物事を見る基準自体が違うということに気づきました。

※マネジメントの2タイプ

リスクマネジメントタイプとリターンマネジメントタイプの2つのタイプのことです。対象者がどのタイプかを知ることでメリットとリスクの優先度合を知ることができます。例えば、リスクマネジメントタイプは、リスクを先に考えます。その一方でリターンマネジメントタイプはメリットを先に考えるという違いがあります。この違いを理解することでモチベーションアップの仕方や声掛けが可能です。

はやみ|思考のスタイルが可視化されたことで、意見の背景を汲み取りやすくなったのですね。

はやみ|思考のスタイルが可視化されたことで、意見の背景を汲み取りやすくなったのですね。

大仲 氏| その通りです。「この人はリターンマネジメントタイプだから、こういう発言をしているのか」「あの人はリスクマネジメントタイプだからリスクを重視するからこそ、この意見なんだな」と以前は見えづらかった思考の理由が理解できるようになりました。その結果、議論の交通整理がしやすくなり、会議全体の推進力が高まったと感じています。

大仲 氏| その通りです。「この人はリターンマネジメントタイプだから、こういう発言をしているのか」「あの人はリスクマネジメントタイプだからリスクを重視するからこそ、この意見なんだな」と以前は見えづらかった思考の理由が理解できるようになりました。その結果、議論の交通整理がしやすくなり、会議全体の推進力が高まったと感じています。

はやみ|ご自身の理解にも何か影響はありましたか?

はやみ|ご自身の理解にも何か影響はありましたか?

大仲 氏|実は、私は自分のことをリターンマネジメントタイプだと思い込んでいたんです。でも診断結果ではリスクマネジメントタイプと出て、最初は驚きました。

大仲 氏|実は、私は自分のことをリターンマネジメントタイプだと思い込んでいたんです。でも診断結果ではリスクマネジメントタイプと出て、最初は驚きました。

はやみ|ご自身の認識と真逆だったのですね。

はやみ|ご自身の認識と真逆だったのですね。

大仲 氏|そうです。でも結果を受けて振り返ってみると「確かに、リスクを先に考える傾向があるな」と腑に落ちました。このように、自分と他者ではものの見方の軸が違うという事実を理解できたことは、大きな学びでしたね。だからこそ、今はリターン重視の人の意見も「なるほど、そういうロジックで考えているのか」と、以前よりも冷静かつ素直に受け止められるようになったんです。

大仲 氏|そうです。でも結果を受けて振り返ってみると「確かに、リスクを先に考える傾向があるな」と腑に落ちました。このように、自分と他者ではものの見方の軸が違うという事実を理解できたことは、大きな学びでしたね。だからこそ、今はリターン重視の人の意見も「なるほど、そういうロジックで考えているのか」と、以前よりも冷静かつ素直に受け止められるようになったんです。

資料作成からデザインまで。日常業務に浸透する「タイプ別コミュニケーション」

はやみ|次に花田さんはどうですか?

はやみ|次に花田さんはどうですか?

花田 氏|日々の業務レベルでの変化は確実に感じています。特に、相手のタイプによって説明の仕方や情報の見せ方を変えるという意識が生まれました。

花田 氏|日々の業務レベルでの変化は確実に感じています。特に、相手のタイプによって説明の仕方や情報の見せ方を変えるという意識が生まれました。

はやみ|具体的にはどのようなことでしょうか?

はやみ|具体的にはどのようなことでしょうか?

花田 氏|この資料の見せ方では「自分と違うタイプの人にはうまく伝わらないんだな」ということが、事前に想像できるようになったんです。その気づきをもとに、相手に合わせて資料の作り方などを工夫するようになりました。

花田 氏|この資料の見せ方では「自分と違うタイプの人にはうまく伝わらないんだな」ということが、事前に想像できるようになったんです。その気づきをもとに、相手に合わせて資料の作り方などを工夫するようになりました。

はやみ|なるほど!花田さんはプレゼンテーションの2タイプ※ではデータ思考タイプですが、反対のビジュアル思考タイプの方向けには、工夫をされているってことですね。

はやみ|なるほど!花田さんはプレゼンテーションの2タイプ※ではデータ思考タイプですが、反対のビジュアル思考タイプの方向けには、工夫をされているってことですね。

※プレゼンテーションの2タイプ

データ思考とビジュアル思考の2つのタイプのことです。データ思考タイプは記憶や思考の過程を活字に結びつけることで整理、単純化できる人が多いため、具体的な数値や、グラフなどを多用した資料の方が伝わりやすいです。その一方でビジュアル思考タイプは、記憶や思考の過程を映像に結びつけることで整理、単純化できる人が多いため、映像や写真などビジュアルを多用した資料の方が伝わりやすいです。このように対象者がどちらのタイプかを知ることで、ティーチングやフィードバックの際にどのような資料の方が伝わりやすいかを知ることができます。

花田 氏|そうです。以前の私は、とにかく数字を網羅的にバーっと並べて「これが最終的な結果です」と提示するスタイルの資料を作ることが多かったんです。

花田 氏|そうです。以前の私は、とにかく数字を網羅的にバーっと並べて「これが最終的な結果です」と提示するスタイルの資料を作ることが多かったんです。

はやみ|データでエビデンスをしっかりと示す、まさにデータ思考の方らしいアプローチですね。

はやみ|データでエビデンスをしっかりと示す、まさにデータ思考の方らしいアプローチですね。

花田 氏|ですが今は、それだけではなく「この資料で最も伝えたいポイントはここです」と要点をビジュアルで強調するなど、資料の作り方そのものを変えるようになりました。説明する際も「まずは、この部分だけ見ていただければ大丈夫です」と、相手が情報を理解しやすいように話すことが増えましたね。

花田 氏|ですが今は、それだけではなく「この資料で最も伝えたいポイントはここです」と要点をビジュアルで強調するなど、資料の作り方そのものを変えるようになりました。説明する際も「まずは、この部分だけ見ていただければ大丈夫です」と、相手が情報を理解しやすいように話すことが増えましたね。

はやみ|それはまさしく、直感的に全体像を把握したいビジュアル思考の方向けの伝え方ですね!他に活用されていることはありますか?

はやみ|それはまさしく、直感的に全体像を把握したいビジュアル思考の方向けの伝え方ですね!他に活用されていることはありますか?

大仲 氏|特にクリエイティブ制作の現場で、3タイプを活用しています。弊社はWebサービスを運営しており、日常的にバナーなどのビジュアルを制作しています。 TOiTOiで3タイプを学んだことで「そもそもタイプによって心地よいと感じるデザインが違う」ということを知りました。これは大きな発見でしたね。

大仲 氏|特にクリエイティブ制作の現場で、3タイプを活用しています。弊社はWebサービスを運営しており、日常的にバナーなどのビジュアルを制作しています。 TOiTOiで3タイプを学んだことで「そもそもタイプによって心地よいと感じるデザインが違う」ということを知りました。これは大きな発見でしたね。

はやみ|たしかに!その通りです。

はやみ|たしかに!その通りです。

大仲 氏|私と同じ感性タイプは、直感的でインパクトのあるビジュアルを好みます。一方で、比較タイプの方は、必要な情報が細かく、そして網羅的に記載されているデザインに安心感を覚えます。この明確な違いを知ってからは、ターゲットに合わせてデザインのアプローチを変えるようになりました。この視点は、日々の業務でかなり活用できていると感じます。

大仲 氏|私と同じ感性タイプは、直感的でインパクトのあるビジュアルを好みます。一方で、比較タイプの方は、必要な情報が細かく、そして網羅的に記載されているデザインに安心感を覚えます。この明確な違いを知ってからは、ターゲットに合わせてデザインのアプローチを変えるようになりました。この視点は、日々の業務でかなり活用できていると感じます。

※3タイプ別マーケティングキーワード

3タイプはマーケティングの分野でも多く活用されています。例えば理性タイプは商品やサービスを選ぶ際に、他者評価を重視する傾向があるため、いきなり提案するのではなく、第三者からの紹介は絶大な効果を発揮します。次に、比較タイプは、商品やサービスを選ぶ際に、自分で決めたいと思う気持ちが強いです。そのためメリットやデメリットなど、判断に必要なことだけを正確かつ簡潔に伝えることで、決断を後押しします。最後に、感性タイプは、商品やサービスを選ぶ際に、ステイタスを重視するため、商品やサービスを提案する際に『有名人が愛用している』『アメリカのCNNで紹介された』というように権威性の影響を受けやすいです。

次の一手は「人事データの統合」TOiTOiで拓くデータドリブン人事の未来

はやみ|最後に、今後TOiTOiをどのように活用していきたいか、展望をお聞かせください。

はやみ|最後に、今後TOiTOiをどのように活用していきたいか、展望をお聞かせください。

大仲 氏|現在、弊社ではTOiTOi以外にも複数の人事系SaaSを導入しています。それから得られる人事データと、今回のTOiTOiで得られた性格分析のデータをうまく連携させてみたいと考えています。

大仲 氏|現在、弊社ではTOiTOi以外にも複数の人事系SaaSを導入しています。それから得られる人事データと、今回のTOiTOiで得られた性格分析のデータをうまく連携させてみたいと考えています。

はやみ|複数のデータを掛け合わせるのですね。

はやみ|複数のデータを掛け合わせるのですね。

大仲 氏|その通りです。これらのデータをミックスして分析することで、これまで見えてこなかった組織全体の傾向や、個人のパフォーマンスと性格タイプとの相関関係などを探ることができるのではないかと期待しています。いわば、「データで見る人事」のような取り組みに、今後はチャレンジしていきたいですね。

大仲 氏|その通りです。これらのデータをミックスして分析することで、これまで見えてこなかった組織全体の傾向や、個人のパフォーマンスと性格タイプとの相関関係などを探ることができるのではないかと期待しています。いわば、「データで見る人事」のような取り組みに、今後はチャレンジしていきたいですね。

花田 氏| 私の職務上、社内の様々な人事関連データを集約・分析することが多いので、他のSaaSのデータも最終的には私の手元に集まります。ですので、先ほど大仲が話したように、それらのデータをTOiTOiと連携させて「データで見る人事」を実現していくという全く同じビジョンを持っています。

花田 氏| 私の職務上、社内の様々な人事関連データを集約・分析することが多いので、他のSaaSのデータも最終的には私の手元に集まります。ですので、先ほど大仲が話したように、それらのデータをTOiTOiと連携させて「データで見る人事」を実現していくという全く同じビジョンを持っています。

はやみ|お二人とも同じビジョンを見据えていらっしゃるのですね。「データで見る人事」は非常にワクワクするお話ですね。ぜひ、今後もご活用いただき、株式会社CAMの更なる発展に貢献できれば幸いです。本日は貴重なお話をありがとうございました。

はやみ|お二人とも同じビジョンを見据えていらっしゃるのですね。「データで見る人事」は非常にワクワクするお話ですね。ぜひ、今後もご活用いただき、株式会社CAMの更なる発展に貢献できれば幸いです。本日は貴重なお話をありがとうございました。

勘や経験頼りのマネジメントから、TOiTOiでデータに基づく組織づくりへ

はやみ|株式会社CAM様は、TOiTOiという客観的なツールを用いることで「なぜ伝わらないのか」というコミュニケーションの壁を乗り越え、データに基づく相互理解という新たな組織文化を築き始めました。

はやみ|株式会社CAM様は、TOiTOiという客観的なツールを用いることで「なぜ伝わらないのか」というコミュニケーションの壁を乗り越え、データに基づく相互理解という新たな組織文化を築き始めました。

会議運営、フィードバック、資料作成、デザイン、チーム編成まで、あらゆる場面で「相手に合わせる」意識が広がりつつある今、CAM様では、静かに、しかし確実に変化が起きているようです。

株式会社ロジック・ブレインのクラウドHRMシステムのTOiTOiなら、社員の個性をAIで分析して行動傾向を把握し、それぞれの特性に合わせて最適なマネジメントを支援します。

引用元:TOiTOi公式サイト

例えば、コンピテンシー機能を活用すれば、ハイパフォーマーと比較分析し、対象者の良い点、改善点を数値化でき、具体的な指導が可能です。また、ビッグファイブ診断の結果や1on1の記録なども一元管理できます。それにより、人的資本経営への最初の一歩をサポートします。

また、TOiTOiを導入しただけで終わらないようにするために、専門知識を有したコンサルタントによるサポートも提供しています。詳しくは、TOiTOi公式サイトよりお問い合わせください。

この記事に関する資料をダウンロード

この記事に関する資料をダウンロード

組織のコミュニケーション改善クラウド【TOiTOi資料】

組織内のコミュニケーションは、企業の成長の鍵。TOiTOiは、組織内のコミュニケーションを革新的に改善し、チームワークの質を飛躍的に向上させるクラウドツールです。TOiTOiの導入をご検討中の方はぜひ、ダウンロードしてください。

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン