2025年9月25日公開

26年の人事経験を持つ認定パートナーが語る!LOGIC BRAIN AIで実現する「再現性のある人材育成」

はやみ|「管理職って大変そう…」そのイメージ、AIで変えられるかも?

はやみ|「管理職って大変そう…」そのイメージ、AIで変えられるかも?

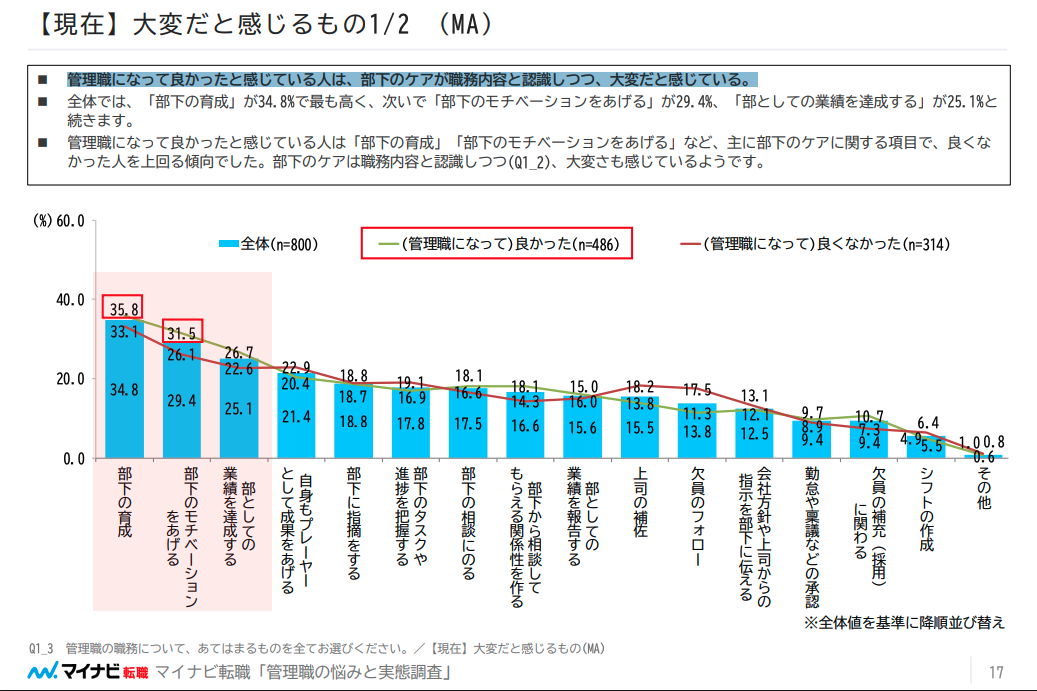

近年「管理職になりたくない」という声が増えています。その理由として最も多く挙げられるのが、部下の育成・モチベーション管理・相談対応といった人に関わる仕事の負担です。

マイナビ転職「管理職の悩みと実態調査」によれば、管理職になって良かったと感じている人でも、部下のケアが職務内容と認識しつつ、大変だと感じている傾向があることが分かりました。

はやみ|マイナビ転職「管理職の悩みと実態調査」によれば、管理職になって良かったと感じている人でも、部下のケアを職務内容と認識しつつ、大変だと感じている傾向があることが分かりました。 また、管理職として必要だと思うができていないことという質問に対して、全体では「きちんと指摘する」が18.0%で最も高く、「なんでも相談できる関係を作る」「キャリアを一緒に考える」が同率16.4%でした。(調査報告書22ページより)

はやみ|マイナビ転職「管理職の悩みと実態調査」によれば、管理職になって良かったと感じている人でも、部下のケアを職務内容と認識しつつ、大変だと感じている傾向があることが分かりました。 また、管理職として必要だと思うができていないことという質問に対して、全体では「きちんと指摘する」が18.0%で最も高く、「なんでも相談できる関係を作る」「キャリアを一緒に考える」が同率16.4%でした。(調査報告書22ページより)

また、上司として理想的な振る舞いとして、全体では「話しかけやすい雰囲気をつくる」が28.9%で最も高く、次いで「きちんと指摘する」が27.6%、「褒める」が24.8%でした。(調査報告書23ページより23P)

これらのデータからも、管理職が「人に関わる仕事」を大変だと感じている傾向は明らかです。

では、AIはこの管理職の負担を軽減できるのでしょうか?

もしAIが人材育成や部下対応をサポートできるのであれば、管理職のモチベーションが向上し、さらに「管理職になりたい」と思う人を増やせる可能性があります。そこで、今回は26年の人事経験を持ち、現場でAIを活用したマネジメント支援を実践しているグッドハビット株式会社 堀田達哉社長にお話を伺いました。

目次

「時間が足りない」管理職の悩みをAIが解決できる?

はやみ|まずは、堀田社長の経歴とお仕事について教えてください。

はやみ|まずは、堀田社長の経歴とお仕事について教えてください。

堀田 社長|グッドハビット株式会社の堀田です。私は現在、ロジックブレインの認定パートナーとして活動しながら、あわせて実践研究会※の委員長も務めています。

堀田 社長|グッドハビット株式会社の堀田です。私は現在、ロジックブレインの認定パートナーとして活動しながら、あわせて実践研究会※の委員長も務めています。

※実践研究会

ロジック・ブレイン実践研究会は、ロジック・ブレインのパートナー様・ユーザー様を対象に、『ロジック・ブレインの「人間理解」を追究して ウェルビーイングな社会をつくる』という理念実現のために、企業風土・環境整備や独自マーケティング開発などをサポートしていくことを実践する会員組織です。より専門的な理解と実践、相互コミュニケーションを目的とした6つの分科会(マーケティング・コンサルティング・営業・リズム・TOiTOi・TENPiN)を開催し、学びの場所を継続的に提供しています。

実践研究会公式サイト:https://lb-jk.com/

前職では、年商400億円規模・従業員数450名の企業に在籍し、営業・経営企画・人事といった複数の部門を担当しました。特に人事領域には26年間携わってきましたので、その経験を活かしながら、AIを使ったマネジメント支援を行っています。

はやみ|最近、様々なAIツールが登場していますが、マネジメントのどの分野でAIを活用できると思われますか?

はやみ|最近、様々なAIツールが登場していますが、マネジメントのどの分野でAIを活用できると思われますか?

堀田 社長|AIはマネジメントの様々な分野で活用できると考えています。

堀田 社長|AIはマネジメントの様々な分野で活用できると考えています。

チャットGPTのような汎用AIが世の中に出てきた今、マネジメントをする側からすると、プロジェクトや仕事のゴール設定、目的や背景の明確化と共有を部下に伝えることが重要な業務になります。

従来、これらの作業を人間の手で行うと、小規模なプロジェクトでも1〜2日、大規模なものでは10日間程度を要していました。具体的には、ゴール設定の仮説作り、情報共有資料の作成、タスクの洗い出し、業務分担などです。

しかし、AIに適切なプロンプトを入力することで、数分で仮説を提示してくれます。それを基に人間が判断しながら資料を作成できるため、大幅な時間短縮が実現できました。

はやみ|そんなに資料が簡単に作れるようになったら他の業務に時間を使えますね。

はやみ|そんなに資料が簡単に作れるようになったら他の業務に時間を使えますね。

堀田 社長|その通りです!AIの登場により、管理職が時間をかけるべき業務は、資料作りではなく、部下の皆さんが頭の中でしっかりとイメージできるレベルまで浸透させることに変わったと思います。つまりAIのおかげで、本来マネジメント業務において時間を使うべきところに時間を使えるようになったと考えています。

堀田 社長|その通りです!AIの登場により、管理職が時間をかけるべき業務は、資料作りではなく、部下の皆さんが頭の中でしっかりとイメージできるレベルまで浸透させることに変わったと思います。つまりAIのおかげで、本来マネジメント業務において時間を使うべきところに時間を使えるようになったと考えています。

人の心はAIにわかるのか?メンタルマネジメントの境界線

はやみ|ここからはAIがマネジメントのいろいろな場面でどのように活用できるかについて質問させてください。ではまずは部下のメンタルケアにAIは活用できますか?感情や空気感の読み取りが重要になると思うので、難しいような気もするのですが…

はやみ|ここからはAIがマネジメントのいろいろな場面でどのように活用できるかについて質問させてください。ではまずは部下のメンタルケアにAIは活用できますか?感情や空気感の読み取りが重要になると思うので、難しいような気もするのですが…

堀田 社長| 確かにそのように思ってしまうのも無理はないですね。一般的に、AIは感情を読むことが難しいと言われています。しかし、私はAIを『(メンタルの変化の)兆しを捉えるセンサー』として非常に有効だと考えています。

堀田 社長| 確かにそのように思ってしまうのも無理はないですね。一般的に、AIは感情を読むことが難しいと言われています。しかし、私はAIを『(メンタルの変化の)兆しを捉えるセンサー』として非常に有効だと考えています。

はやみ|『兆しを捉えるセンサー』とは、具体的にはどういうことですか?

はやみ|『兆しを捉えるセンサー』とは、具体的にはどういうことですか?

堀田 社長|例えば、AIは対象者の過去データとの変化や入力傾向の変調を素早く検知できます。それにより、対象者の部下のストレス傾向や関係性の歪みを早期に察知して、人間が介入するタイミングを知らせる役割を担えます。

堀田 社長|例えば、AIは対象者の過去データとの変化や入力傾向の変調を素早く検知できます。それにより、対象者の部下のストレス傾向や関係性の歪みを早期に察知して、人間が介入するタイミングを知らせる役割を担えます。

つまり、AIは感情そのものを読むのではなく、変化のサインを教えてくれるツールなんです。

はやみ|なるほど、それは「気づき」の補助をしてくれるということですね。すぐに発見できるようになれば、対処もすぐにできますね。個々の感覚や経験に依存しないため、再現性が高そうですね。

はやみ|なるほど、それは「気づき」の補助をしてくれるということですね。すぐに発見できるようになれば、対処もすぐにできますね。個々の感覚や経験に依存しないため、再現性が高そうですね。

AIで人事評価は本当に公平なの?活用の可能性と落とし穴

はやみ|次に、人事評価や昇格判断にAIを活用できますか?

はやみ|次に、人事評価や昇格判断にAIを活用できますか?

堀田 社長| もちろんできます。

堀田 社長| もちろんできます。

はやみ|ちなみにAIを活用するメリットは何かありますか?

はやみ|ちなみにAIを活用するメリットは何かありますか?

堀田 社長|そうですね。まず1番のメリットは「バイアスの排除」が挙げられます。人間の評価には、どうしても主観や感情、過去の印象などが影響しがちです。つまり、評価者が持つ対象者に対するバイアスが、どんなに注意をしても評価に一定の影響を与えてしまいます。しかし、AIを使うことで、それらを排除し、より公平で一貫性のある評価に近づくことができるようになります。

堀田 社長|そうですね。まず1番のメリットは「バイアスの排除」が挙げられます。人間の評価には、どうしても主観や感情、過去の印象などが影響しがちです。つまり、評価者が持つ対象者に対するバイアスが、どんなに注意をしても評価に一定の影響を与えてしまいます。しかし、AIを使うことで、それらを排除し、より公平で一貫性のある評価に近づくことができるようになります。

また「評価基準の明確化」や「評価プロセスの透明性向上」も大きな利点です。例えば、評価基準を具体的に数値化し、各項目の重みづけや達成条件を明示することで、誰が見ても判断できるようになります。さらに、評価の過程をシステム上で記録・共有する仕組みがあることで、誰がどの基準でどう評価したのかが明確になり、被評価者側の納得感も高まりますよね。

はやみ|たしかに、納得感のある評価は、モチベーションや信頼にも直結しますね。

はやみ|たしかに、納得感のある評価は、モチベーションや信頼にも直結しますね。

堀田 社長|ただし、AIを活用するリスクもあります。たとえば、数字には表れにくい「顧客や組織への貢献」や「将来性」「潜在能力」といった部分は、AIだけでは正確に評価しにくいです。

堀田 社長|ただし、AIを活用するリスクもあります。たとえば、数字には表れにくい「顧客や組織への貢献」や「将来性」「潜在能力」といった部分は、AIだけでは正確に評価しにくいです。

他にも、AIが評価に関わることで「評価に対して、誰が責任を持って判断したのか」が曖昧になる危険性もあります。つまりAIが出した結果をそのまま採用してしまうと、フィードバックや説明責任の所在がぼやけてしまうんです。

ですから、AIのデータだけに頼るのではなく「上司の観察眼」と「企業としての評価の哲学」この3つのバランスをとりながら共に活用していくことが重要だと考えています。

はやみ|なるほど、AIの強みを活かしながらも、最終的な判断と責任は人が担うべきなんですね。評価の質を高めるうえで、AIと人間の協働という視点がとても大切になってきますね。

はやみ|なるほど、AIの強みを活かしながらも、最終的な判断と責任は人が担うべきなんですね。評価の質を高めるうえで、AIと人間の協働という視点がとても大切になってきますね。

適切な人材配置で実現する組織力向上

はやみ|AIを活用した適切な人材配置が可能になった場合、どのような効果が期待できますか?

はやみ|AIを活用した適切な人材配置が可能になった場合、どのような効果が期待できますか?

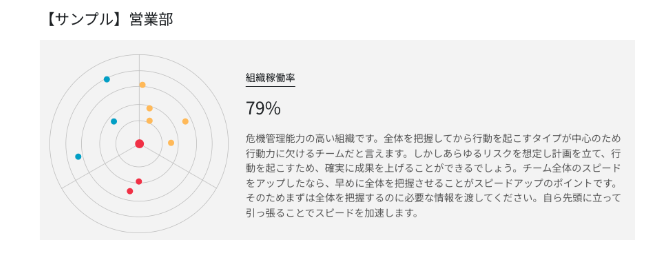

堀田 社長|TOiTOiを使っている方なら、組織稼働率※の概念をご理解いただけると思います。組織稼働率とは、個々のメンバーがチーム内でどれだけ効果的に能力を発揮できているかを数値化した指標です。AIを使うことで配置のミスマッチが減ることは明らかです。これにより、離職率の低下、早期の戦力化、チーム力強化が進むと考えています。

堀田 社長|TOiTOiを使っている方なら、組織稼働率※の概念をご理解いただけると思います。組織稼働率とは、個々のメンバーがチーム内でどれだけ効果的に能力を発揮できているかを数値化した指標です。AIを使うことで配置のミスマッチが減ることは明らかです。これにより、離職率の低下、早期の戦力化、チーム力強化が進むと考えています。

※組織分析

TOiTOiの組織分析を活用することで、組織稼働率を調べることが可能です。組織稼働率とは、組織やチームが期間内でどれだけ効率的に動作しているかを示す指標です。組織稼働率が高いチームほど効率的な運営や生産プロセスの最適化ができていると推測できるため、組織の成果を最大化することにつながる場合があります。また、リーダーを中心にして、円の外側にいる人ほど、親密にコミュニケーションをとった方がいい人として表示されます。

堀田 社長|特に若手や中堅層において、自分に合う場所にいるということは心理的安全性の確保に直結します。

堀田 社長|特に若手や中堅層において、自分に合う場所にいるということは心理的安全性の確保に直結します。

はやみ|たしかにその通りですね!だからこそ、自分に合う場所にいると思わせる、感じさせる人事配置を行う必要がありますね。けれど、それって主観の影響も大きいので、難しくないですか?

はやみ|たしかにその通りですね!だからこそ、自分に合う場所にいると思わせる、感じさせる人事配置を行う必要がありますね。けれど、それって主観の影響も大きいので、難しくないですか?

堀田 社長|そうですね。今まで多くの企業では人事担当者の経験や勘を頼りにやっていたため、上手くいかず退職に結びつくことが多かったと思います。けれどTOiTOiの組織分析ならデータに基づいた客観的な判断が可能になります。

堀田 社長|そうですね。今まで多くの企業では人事担当者の経験や勘を頼りにやっていたため、上手くいかず退職に結びつくことが多かったと思います。けれどTOiTOiの組織分析ならデータに基づいた客観的な判断が可能になります。

個々の社員の特性やチーム全体の稼働率、相性データなどを総合的に分析し、最適な配置案を導き出せるのです。その結果、配置ミスが減り、社員は自分の力を最大限発揮できる環境に身を置くことができます。

さらに、最適な配置により、メンバー間の連携がスムーズになり、業務の生産性向上とプロジェクトの成功率向上が期待できます。

はやみ|なるほど!AIを活用した人事配置は、企業の業績に大きな影響を与えそうですね!

はやみ|なるほど!AIを活用した人事配置は、企業の業績に大きな影響を与えそうですね!

AIで再現性のある人材育成はできるのか?

はやみ|部下のタイプに合わせた育成や個別対応が、AIで本当に可能だとお考えですか?

はやみ|部下のタイプに合わせた育成や個別対応が、AIで本当に可能だとお考えですか?

堀田 社長|あくまでも私の考えですが、一定レベルまでは確実に可能だと考えています。

堀田 社長|あくまでも私の考えですが、一定レベルまでは確実に可能だと考えています。

はやみ|一定レベルまでなんですね。なぜ、そのようにお考えなんですか?

はやみ|一定レベルまでなんですね。なぜ、そのようにお考えなんですか?

堀田 社長|なぜ、一定レベルまでなのかというと、他のAIでは部下のタイプに合わせた、対応まで提案することが難しいからです。

堀田 社長|なぜ、一定レベルまでなのかというと、他のAIでは部下のタイプに合わせた、対応まで提案することが難しいからです。

はやみ|なるほど、たしかにそうですね。チャットGPTといえども、流石に自分の部下の個性を把握していないですしね。

はやみ|なるほど、たしかにそうですね。チャットGPTといえども、流石に自分の部下の個性を把握していないですしね。

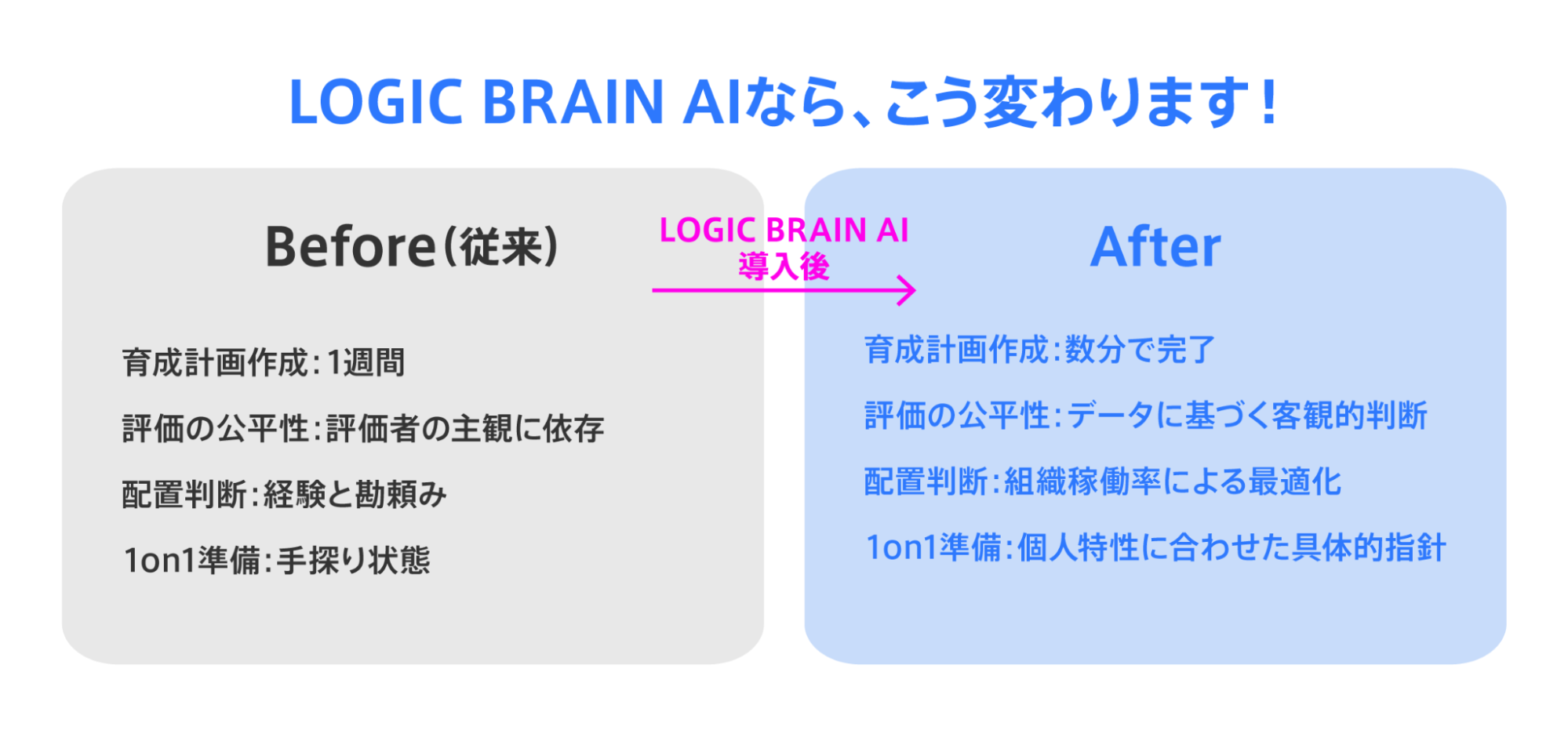

堀田 社長|その通りです。ただし、LOGIC BRAIN AIなら、部下の性格や特性に合わせた、指導スタイルやコミュニケーション方法を提案してくれるため、個別に最適化された対応が実現できます。それにより従来の感覚頼りの育成ではなく、再現性のある育成支援が実現できる。これは現在のシステムの中でLOGIC BRAIN AIにしかない素晴らしい特徴だと思います。

堀田 社長|その通りです。ただし、LOGIC BRAIN AIなら、部下の性格や特性に合わせた、指導スタイルやコミュニケーション方法を提案してくれるため、個別に最適化された対応が実現できます。それにより従来の感覚頼りの育成ではなく、再現性のある育成支援が実現できる。これは現在のシステムの中でLOGIC BRAIN AIにしかない素晴らしい特徴だと思います。

はやみ|再現性というのは、例えば堀田社長が26年間で培ったノウハウや経験を、20代や30代の若手に引き継ぐということでしょうか?

はやみ|再現性というのは、例えば堀田社長が26年間で培ったノウハウや経験を、20代や30代の若手に引き継ぐということでしょうか?

堀田 社長|まさにその通りです。今まで、様々な努力や体験を積んできた人でなければできないとされていた人事業務やマネジメント業務が、これから人事領域や管理職へ踏み出していく人20代、30代の人でも、LOGIC BRAIN AIがあれば非常に明確な回答が得られます。だからこそ『再現性がある』と表現しました。

堀田 社長|まさにその通りです。今まで、様々な努力や体験を積んできた人でなければできないとされていた人事業務やマネジメント業務が、これから人事領域や管理職へ踏み出していく人20代、30代の人でも、LOGIC BRAIN AIがあれば非常に明確な回答が得られます。だからこそ『再現性がある』と表現しました。

LOGIC BRAIN AIならではの人材育成支援

はやみ|一般的なAIではなく、LOGIC BRAIN AIを活用することで、マネジメントにどのような効果がありますか?

はやみ|一般的なAIではなく、LOGIC BRAIN AIを活用することで、マネジメントにどのような効果がありますか?

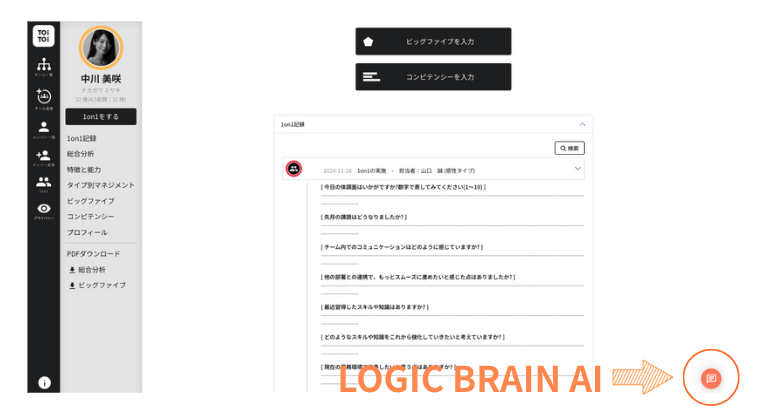

堀田 社長|TOiTOiの中にLOGIC BRAIN AIが搭載されることで、従来のTOiTOiでも把握できていたその人の性格に加えて『どのようなアドバイスをしていくか』『どのように成長につなげていくか』という具体的な指導方法が明確になります。

堀田 社長|TOiTOiの中にLOGIC BRAIN AIが搭載されることで、従来のTOiTOiでも把握できていたその人の性格に加えて『どのようなアドバイスをしていくか』『どのように成長につなげていくか』という具体的な指導方法が明確になります。

それによって、例えば1on1ミーティングの事前準備時に、対象者の個性を活かしながらどう対応するのがベストなのか分かります。

また、それ以外にも日常業務において、どのようなアプローチが最適なのか、どのようなモチベーション状態なのか把握できることで、部下の状態に応じたベストな対応方法を教えてくれます。これにより、マネジメントの質が底上げされると考えています。

はやみ|普段からLOGIC BRAIN AIを活用されているそうですが、他のAIにない優位点を教えてください。

はやみ|普段からLOGIC BRAIN AIを活用されているそうですが、他のAIにない優位点を教えてください。

堀田 社長|LOGIC BRAIN AIは単なる性格分析にとどまらず、対象者の性格や特性に合わせた対応策が分かる点です。つまり、育成・配置・採用のすべてに活用できる『実務支援型AI』だと考えています。活用を始めたその日から、人事の経験やマネジメントの経験がなくても、すぐに活用できるという点では他のシステムと一線を画していると思います。

堀田 社長|LOGIC BRAIN AIは単なる性格分析にとどまらず、対象者の性格や特性に合わせた対応策が分かる点です。つまり、育成・配置・採用のすべてに活用できる『実務支援型AI』だと考えています。活用を始めたその日から、人事の経験やマネジメントの経験がなくても、すぐに活用できるという点では他のシステムと一線を画していると思います。

はやみ|すぐに活用できるっていうのはすごいですね!実際にどのように使われているか、お見せいただけますか?

はやみ|すぐに活用できるっていうのはすごいですね!実際にどのように使われているか、お見せいただけますか?

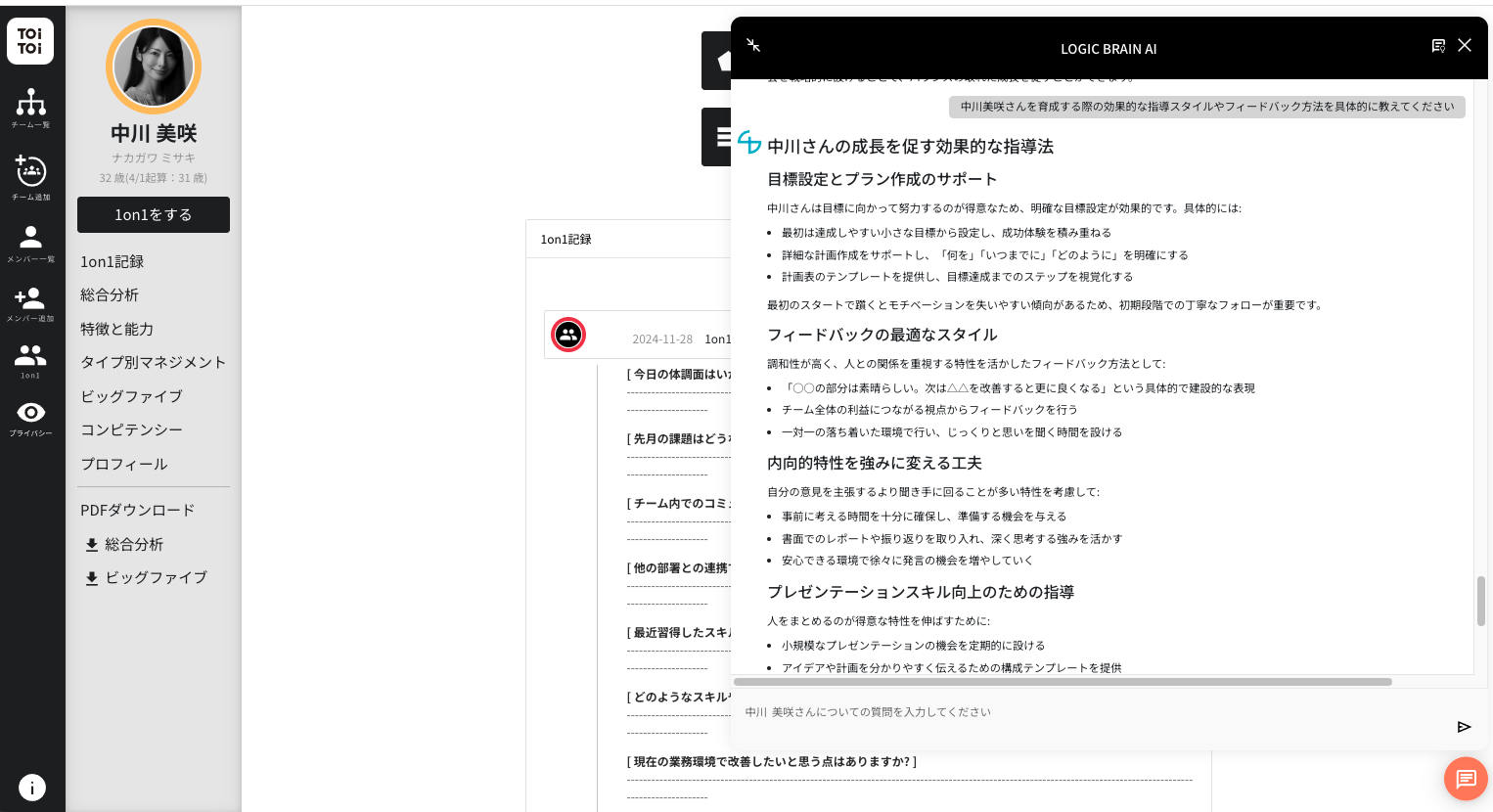

堀田 社長|もちろんです。TOiTOiのメンバー詳細画面を開いた時に、右下に表示されるオレンジ色のアイコンがLOGIC BRAIN AIです。ここに質問を入力すると、その人に最適化されたアドバイスが得られます。

堀田 社長|もちろんです。TOiTOiのメンバー詳細画面を開いた時に、右下に表示されるオレンジ色のアイコンがLOGIC BRAIN AIです。ここに質問を入力すると、その人に最適化されたアドバイスが得られます。

堀田 社長|例えば『中川美咲さんを育成する際の効果的な指導スタイルやフィードバック方法を具体的に教えてください』と質問すると、約30秒でその人の性格特性を踏まえた詳細な回答が得られます。

堀田 社長|例えば『中川美咲さんを育成する際の効果的な指導スタイルやフィードバック方法を具体的に教えてください』と質問すると、約30秒でその人の性格特性を踏まえた詳細な回答が得られます。

堀田 社長|出力された内容をベースに育成計画が作成できるため、従来なら1週間を要していた育成計画の準備が、わずか数分で完了します。他にも、弱みの克服ができるように支援するために、「○○さんの傾向における注意点や弱みを克服するために、本人が意識すべき行動や環境づくりをアドバイスしてください」といったプロンプトを活用しています。

堀田 社長|出力された内容をベースに育成計画が作成できるため、従来なら1週間を要していた育成計画の準備が、わずか数分で完了します。他にも、弱みの克服ができるように支援するために、「○○さんの傾向における注意点や弱みを克服するために、本人が意識すべき行動や環境づくりをアドバイスしてください」といったプロンプトを活用しています。

はやみ|すごい!ですね。育成計画の作成だけでなく、部下のマネジメントで悩んだ時に、すぐに、相談できますね。他にはどんな風に活用されてますか?

はやみ|すごい!ですね。育成計画の作成だけでなく、部下のマネジメントで悩んだ時に、すぐに、相談できますね。他にはどんな風に活用されてますか?

堀田 社長|私は、主に6つの場面で活用しています。

堀田 社長|私は、主に6つの場面で活用しています。

まず1つ目は1on1ミーティングの準備ですね。相手のタイプに合わせた手法を事前に設定できるので、より効果的な対話ができます。

2つ目はチーム内の相性診断です。組織稼働率をもとに、配属や配置の判断、人間関係の予測までできるので、現場のトラブルを未然に防げます。

3つ目は新人教育計画の作成。誰をメンターにすべきか、どんな組み合わせが最適かを判断するのに非常に役立っています。

4つ目は採用面接での活用ですね。面接時の質問設計や、候補者の懸念ポイントを可視化できるので、採用の精度が上がります。

5つ目は個人に合わせた育成計画の立案です。成長支援プランをより詳細に作成できるので、育成スピードが向上しています。

そして6つ目は得意を活かした役割分担。仕事のゴールに向けて、それぞれが最も力を発揮できる役割を提案できるのが強みです。

こうした活用によって、現場のマネジメント品質が大幅に向上し、より効果的な人材育成が実現できていると実感しています。

はやみ|なるほど、現場のいろいろな場面で活用されているんですね。

はやみ|なるほど、現場のいろいろな場面で活用されているんですね。

特に1on1や育成計画の部分は、従来だとマネージャーの勘や経験に頼りがちだったところだと思いますが、そこがデータで裏付けられるのは大きな変化ですね。堀田さんが普段使用されているプロンプトは下記の記事で紹介しています。ぜひ、参考にしてください。

管理職にとってAIは「脅威」か「味方」か

はやみ|今後、管理職の皆さんにとって、AIは脅威でしょうか、それとも味方でしょうか?

はやみ|今後、管理職の皆さんにとって、AIは脅威でしょうか、それとも味方でしょうか?

堀田 社長|私は完全に『味方』だと思っています。ただし、『使いこなせれば』という条件付きです

堀田 社長|私は完全に『味方』だと思っています。ただし、『使いこなせれば』という条件付きです

はやみ|具体的には?

はやみ|具体的には?

堀田 社長|AIは私たちのマネジメントを効率化するのではなく『可視化・言語化・標準化を助ける道具』だということです。AIがマネジメントをするのではなく、可視化・言語化を助けるツールだと理解していただきたいです。

堀田 社長|AIは私たちのマネジメントを効率化するのではなく『可視化・言語化・標準化を助ける道具』だということです。AIがマネジメントをするのではなく、可視化・言語化を助けるツールだと理解していただきたいです。

はやみ|あくまでもツールなんですね。

はやみ|あくまでもツールなんですね。

堀田 社長|つまり、AIを人間が使いこなす力が、これからの管理職の評価軸になると考えています。

堀田 社長|つまり、AIを人間が使いこなす力が、これからの管理職の評価軸になると考えています。

はやみ|なるほど〜今までと評価が変わるということは、仕事のやり方も変わりますね。

はやみ|なるほど〜今までと評価が変わるということは、仕事のやり方も変わりますね。

堀田 社長|そうです。ただし、マネジメントは組織の哲学も含むものですから、最終的には人間が判断するという姿勢を崩さないことが重要です。AIは判断支援ツールであり、代行者ではないということを理解しておいていただきたいです。

堀田 社長|そうです。ただし、マネジメントは組織の哲学も含むものですから、最終的には人間が判断するという姿勢を崩さないことが重要です。AIは判断支援ツールであり、代行者ではないということを理解しておいていただきたいです。

「難しそう…」と思う前に、まず触れてみてほしいAIのチカラ

はやみ|マネジメントにAIを導入しようと考えている企業様に、何かアドバイスがあれば教えてください。

はやみ|マネジメントにAIを導入しようと考えている企業様に、何かアドバイスがあれば教えてください。

堀田 社長|AIの導入は『組織文化の革新』だと思っています。AIを導入しないという判断をする組織があってもそれは構いませんが、テクノロジーの導入は単なる業務改善ではなく、組織の価値観や評価の物差しそのものを見直すきっかけ、チャンスだと僕は考えています。

堀田 社長|AIの導入は『組織文化の革新』だと思っています。AIを導入しないという判断をする組織があってもそれは構いませんが、テクノロジーの導入は単なる業務改善ではなく、組織の価値観や評価の物差しそのものを見直すきっかけ、チャンスだと僕は考えています。

人を見つめる力と仕組みで支える力を両立できる文化作りが成功の鍵です。AIを導入するということは、新しい会社を再度作り直していくという希望を持って取り組んでいただきたいと思います。

はやみ|年代的に難しいと思って、苦手意識を持つ人も多いと思うのですが…

はやみ|年代的に難しいと思って、苦手意識を持つ人も多いと思うのですが…

堀田 社長|私も昭和生まれで新しいことに苦手意識を持ちがちですが、今のAIは携帯電話やiPadでも使えますし、パソコンの複雑な操作を覚えなくても、普通に入力すれば答えを見つけてくれます。ハードルを上げすぎずに、まずは一歩踏み出していただきたいです。

堀田 社長|私も昭和生まれで新しいことに苦手意識を持ちがちですが、今のAIは携帯電話やiPadでも使えますし、パソコンの複雑な操作を覚えなくても、普通に入力すれば答えを見つけてくれます。ハードルを上げすぎずに、まずは一歩踏み出していただきたいです。

AI導入の本当の価値は「再現性のある人材育成」

はやみ|26年の人事経験を持ち、現場での実践を重ねてきた堀田社長のお話を伺い、AIの導入が単なる効率化ではなく「再現性のある人材育成」を実現する大きな可能性を秘めていることを改めて感じました。

はやみ|26年の人事経験を持ち、現場での実践を重ねてきた堀田社長のお話を伺い、AIの導入が単なる効率化ではなく「再現性のある人材育成」を実現する大きな可能性を秘めていることを改めて感じました。

特にTOiTOiに搭載されたLOGIC BRAIN AIは、採用・配置・育成といった人事のあらゆる場面で活用できる「実務支援型AI」として、管理職や人事担当者の強力な味方になるツールです。

「現場のマネジメントに課題を感じている」「勘や経験に頼らない育成の仕組みをつくりたい」という企業様は、ぜひ一度TOiTOiを体感してみてください。

TOiTOiの詳細や導入についてのお問い合わせは、こちらからお気軽にお問い合わせください!

この記事に関する資料をダウンロード

この記事に関する資料をダウンロード

組織のコミュニケーション改善クラウド【TOiTOi資料】

組織内のコミュニケーションは、企業の成長の鍵。TOiTOiは、組織内のコミュニケーションを革新的に改善し、チームワークの質を飛躍的に向上させるクラウドツールです。TOiTOiの導入をご検討中の方はぜひ、ダウンロードしてください。

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン