2022年5月11日公開

従業員満足度の向上を目指す4つの方法や企業事例を解説

企業の継続的な成長には、従業員満足度の向上が欠かせません。

従業員満足度の向上によって顧客に提供するサービスの質が高まり、結果として企業の収益につながるためです。しかし、以下のような悩みを持つ方も多いかもしれません。

「向上に取り組むものの、結果につながらない」

「そもそも自社の従業員満足度はどれくらいなんだろう」

そこでこの記事では、従業員満足度に関する悩みや疑問を解決できるよう、下記の項目を中心に紹介します。

・従業員満足度が高い/低い企業の特徴

・向上を目指す4つの方法

・企業の成功事例3選

それぞれ確認しましょう。

従業員満足度とは

従業員満足度とは、会社で働くことに対する社員の満足度を指します。

具体的には、業務内容や評価、処遇、福利厚生など、さまざまな要因により社員がその会社で働くことから得られる満足感が決まります。満足度の向上によって高いモチベーションで業務にあたるようになるため、業務効率の改善やパフォーマンスの向上が期待できるでしょう。

それゆえ、従業員満足度の向上は、企業が持続的に成長するために欠かせない取り組みの1つだといえます。

従業員満足度を構成する要因

従業員満足度を構成する要因は、従業員の数だけ存在すると言っても過言ではありません。

会社で働くことに対する満足度は、人それぞれ感じ方が異なるため、構成する要因も同じように多岐に渡ります。しかしその中でも、研究や分析を重ねることで明らかになった理論があります。そこで次は、向上を目指す上で覚えておきたい内容について解説します。

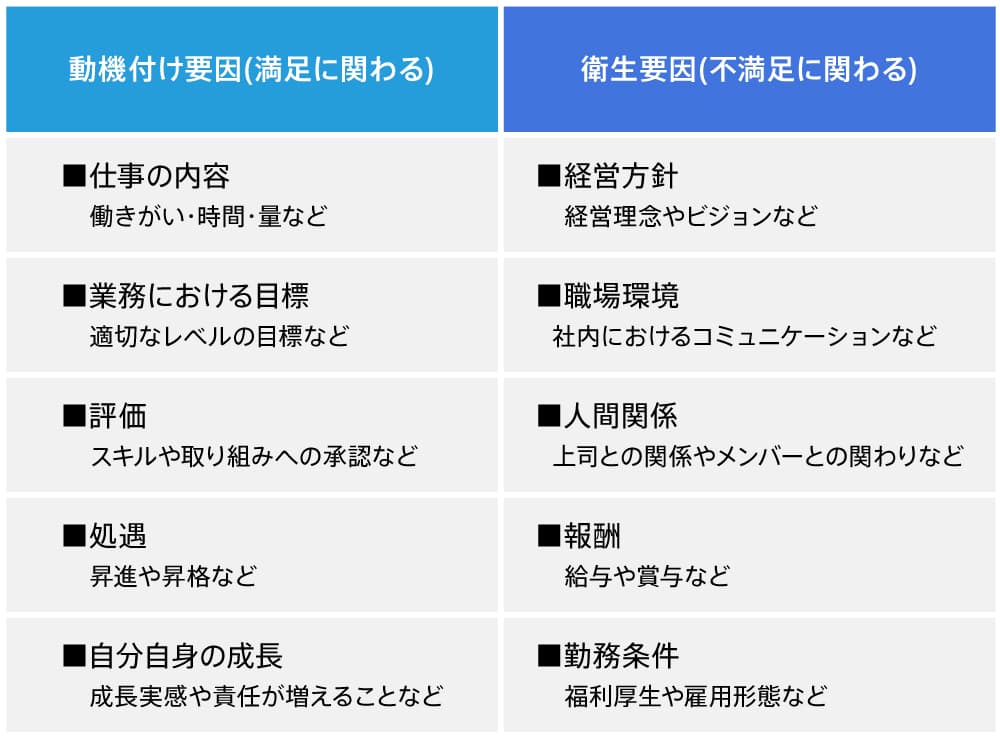

ハーズバーグの二要因理論(動機付け・衛生理論)

「二要因理論」は、アメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグ氏が提唱した、動機付け・衛生理論とも呼ばれる理論です。

この理論では、仕事における満足を引き起こす要因である「動機付け要因」と、不満足を引き起こす要因である「衛生要因」という2つの要因が、仕事に対する満足度に関わると説かれています。

そのため、従業員満足度の向上に取り組む際には、動機付け要因と衛生要因それぞれに適切な取り組みが必要であると考えられます。

具体的には、動機付け要因の増加によって満足度を高め、衛生要因の改善によって不満足度を下げる取り組み方法です。動機付け要因と衛生要因に作用する具体的な項目は、それぞれ以下の通りです。

二要因理論に基づいた満足度向上への具体的な取り組みについては、「従業員満足度を向上させる方法」において後述します。

従業員満足度の向上がもたらす影響

従業員満足度の向上により、社員は高いモチベーションを保って業務に携われるため、業務効率の改善や生産性向上を期待できます。企業は適切な満足度の実現や維持によって、継続的な発展を目指すことが可能です。

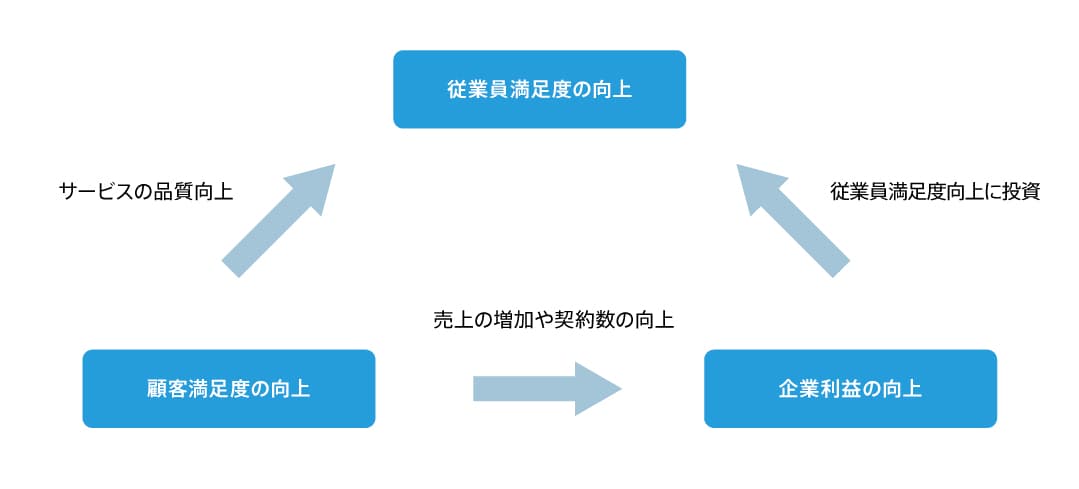

従業員満足度の向上により企業成長という影響が生み出される因果関係として、サービス・プロフィット・チェーンという考え方があります。

SPC(サービス・プロフィット・チェーン)の好循環

サービス・プロフィット・チェーン(Service Profit Chain)とは、SPCとも呼ばれ、ハーバード・ビジネススクールのジェームス・ヘスケット教授とアール・サッサー教授によって提唱された概念です。

従業員満足・顧客満足・企業の利益の因果関係を示したフレームワークであり、3つが満たされている関係を示します。

具体的には、高い従業員満足度によって企業が提供するサービスの品質が向上し、顧客の満足度が高まり、最終的には企業の利益が増えるという一連の流れです。

そして企業は、増加した利益を従業員満足度の向上に投じることによって、さらなる好循環を生み出します。

従業員満足度の向上はSPCの好循環の起点となり、企業経営に対してさまざまな良い影響を生み出します。ここからはSPCの好循環によって得られる具体的なメリットを、3つ紹介します。

顧客満足度の向上

満足感を得ながら働ける環境は社員のモチベーションを高め、業務の質や効率を高めることにつながります。その結果、顧客に提供するサービスの品質が向上することで、高い顧客満足度を得られるでしょう。

一方で、例えば接客業においてやる気のない態度で業務にあたると、顧客の気分を害し、不快な印象を与えて客足が遠のく恐れもあります。

つまり、高い顧客満足度を得るためには、従業員の業務に対する意識が重要なのです。そして、従業員のモチベーションを維持するためには、従業員満足度の向上に関する企業側の施策が欠かせません。

企業の業績向上

従業員満足度の向上によって生み出される高い顧客満足度は、業績向上の一因になるでしょう。なぜなら、高い顧客満足度は売上の増加や契約数の向上など、業績に直接関わる成果を生み出すからです。

高い満足度はさらに、企業に対する良い評判として顧客に広まることから、高いリピート率や新規顧客の獲得にもつながり、将来的な成果につながるでしょう。

企業経営において、高い顧客満足度は継続的な発展に欠かせない要因であると考えられます。

社員の定着率アップ

高い顧客満足度や業績向上を実感できる環境は、従業員も自らの成長を感じられるため、社員の定着率を高めます。反対に、成果や達成感を得られない職場では、あまり働きがいを感じられません。

さらに、企業が業績向上で得られた利益を福利厚生や人材育成に投資することで、従業員は企業からの期待を感じられます。

自身の成長や責任感を実感できる職場では貢献意欲が高まるため、社員の定着率が向上するでしょう。

従業員満足度が高い/低い企業の特徴

従業員満足度が高い、もしくは低い企業には、職場環境にそれぞれの特徴が現れます。ここでは代表的な特徴を紹介するので、自社の職場環境と照らし合わせて、従業員満足度の現状を確認する上での参考にしましょう。

従業員満足度が高い企業

従業員満足度が高い企業における代表的な特徴は、以下の2つです。

・コミュニケーションが活発

社員の特徴として挙げられるのは、一人ひとりが主体的に働いているという点です。

社員は企業で働くことに満足感が得られることで、自分自身の働きによって企業に貢献しようとする意識が高まります。そのため、当事者意識をもって業務に励み、課題を解決しようとする主体的な働きが見受けられます。

次に職場環境の特徴として挙げられるのが、コミュニケーションが活発である点です。

高い従業員満足度を生み出す職場は安心して働ける環境でもあるため、積極的な意見交換が行われます。そのため有意義なミーティングや議論が行われやすい環境であるとも言えるでしょう。

また、活発なコミュニケーションは互いを補い合う協力体制にもつながり、より効率的な業務や高い成果を得られる機会を創出します。

従業員満足度が低い企業

従業員満足度が低い企業における代表的な特徴は、以下の2つです。

・離職率が高い

社員の特徴として挙げられるのは、向上心が低い様子が見受けられる点です。

その企業で働くことに満足を感じられていなければ、業務に対するやる気も起きず、受動的な姿勢になります。目の前の業務をこなすような働き方や、モチベーションの上がらない働き方では満足度が高まる可能性は低く、従業員満足度の向上は期待できないでしょう。

また、職場環境の特徴として挙げられるのが、離職率が高い点です。モチベーションの上がらない職場では、従業員はより良い環境を求め転職を視野に入れる可能性も高いでしょう。

その結果、離職率は高まり、優秀な人材の流出にもつながります。

人材の流出が多く離職率が高い職場は、周囲の従業員に対して影響を与える可能性も高いため、なるべく早く従業員満足度を高める取り組みが必要です。

従業員満足度を向上させる方法

従業員満足度を向上させる方法として、二要因理論(動機付け・衛生理論)に基づいた取り組みを紹介します。

前述の通り二要因理論は、仕事における満足度は「満足」に関わる要因と「不満足」に関わる要因で構成されているという考え方です。 ここでは具体的な取り組み方法を解説するので、自社への導入をイメージする上で活用しましょう。

従業員が感じる「満足」と「不満足」へアプローチする

仕事における満足度は、「満足」に関わる要因(動機付け要因)と「不満足」に関わる要因(衛生要因)で構成されているため、満足度の向上には、以下のようなそれぞれに対するアプローチが必要です。

ここからは上記のアプローチに関して、具体的な方法を4つ紹介します。

企業ビジョンへの共感

企業の方向性を示す経営方針や企業理念、ビジョンなどに共感を示す従業員は、業務への責任感が強く、高いモチベーションで業務に取り組みます。一方で、企業の方向性に関心がない場合や不満がある場合は受動的な姿勢となり、満足度の向上は期待できません。

そのため、企業は目指す姿や方向性について、従業員から共感を得られるような工夫が必要です。

具体的には、直接経営陣から従業員にビジョンを伝達する機会を定期的に設けることや、評価項目に企業理念を反映させる取り組みなどが挙げられます。

また、単にビジョンを伝えるだけでなく、従業員を巻き込んで共有できるよう自社に合った方法を検討しましょう。

人事評価制度の見直し

公平な評価を実現する人事評価制度は、従業員のモチベーションを高め継続的に満足度を向上させられる施策です。

従業員は、自らの努力や成果が承認されると気持ちが満たされ、次なる目標へのやる気や企業への貢献意欲の向上につながります。

評価によって満足度を向上させるために最も重要なのは、公平な評価項目の設定です。

具体的には、評価項目の達成度合いに応じた報酬を明確に提示し周知させる点や、単独ではなく多面的な評価者を設ける点が挙げられます。

また、従業員が抱える不満を明確にするために、評価制度に関するアンケート調査を行い、その結果に基づき改善すべき点は改善するというのも、1つの方法として考えられるでしょう。

社内コミュニケーションの活性化

活発なコミュニケーションが行われる職場は風通しがよく、従業員の帰属意識が高まります。挨拶や雑談などを通して活発な交流が行われる環境は、従業員が安心感や安全感が得られ、職場を居場所として感じられるためです。

業務で困った場合に気軽に相談できたり、会議において発言しやすかったりという環境であれば、互いにとって新たな学びや気づきが得られるでしょう。

このような職場では、従業員が働きがいや帰属意識の高まりを感じられるため、満足度の向上につながります。

だからこそ、職場でのコミュニケーションが活性化される仕組みの導入がおすすめです。

具体的には、ランチミーティングなど従業員同士の交流の場を設けることや、従業員同士で表彰し合う制度によって互いに認め合う風土を築くことなどが考えられます。

福利厚生の整備

福利厚生の整備によって、従業員のワークライフバランスを保つことは、満足度の向上に近づきます。

休憩時間やプライベートの時間を確保できない環境では、高いモチベーションで業務に励み続けるのは困難でしょう。そのため、育児休暇や介護休暇などの休暇制度の設立や、通勤や住宅に対する手当の充足などが、具体的な整備内容として挙げられます。

同時に、福利厚生の導入だけでなく、活用しやすい環境を整えることも重要です。

活用されなければ従業員のワークライフバランスをは実現されないため、導入と同時に活用しやすいシステムの構築や風土づくりを目指しましょう。

従業員満足度を計測する調査方法

従業員満足度の向上には、現状の課題特定と取り組み前後の変化を把握することが重要です。課題の特定は明確な施策の導入につながり、変化の把握はさらなる効果的な施策の検討に役立つためです。

本項では、満足度を可視化できる以下の2つの指標と調査方法を紹介します。

・従業員満足度(ES)調査

・eNPS調査

従業員満足度(ES)調査

自社で設定した質問項目に対して、従業員に答えてもらう調査方法です。

回答を集計し分析することによって、満足度向上における課題を見出し、改善策を検討できます。改善策の実施後に同じ項目で調査を行うことで、満足度の変化も把握できるでしょう。

調査における重要なポイントとして、明確な質問項目を設定する点が挙げられます。曖昧な項目では調査を行っても課題が見えにくいため、予測される課題や問題点に焦点を当て、改善すべき点が明らかになるような項目を設定しましょう。

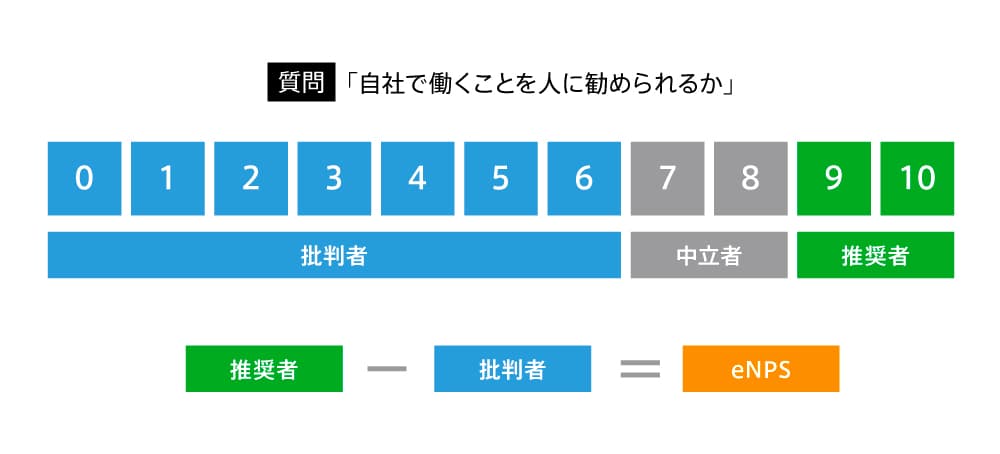

eNPS調査

eNPS(Employee Net Promoter Score)調査は、潜在的な満足度を図る指標として、近年注目を集めています。

「自社で働くことを人に勧められるか」という点を軸に、従業員が0〜10の11段階で採点することで、従業員の正直な心情が反映される調査と考えられています。

満足か不満足かという2つの選択肢ではなく11段階で満足度を図る測定方法は、より具体的な調査結果も期待できるでしょう。

例えば、不満が特に高い職種や部署なども特定できるため、効果的な対策を立てやすいというメリットを得られます。

eNPS調査は、満足度をより細かく可視化できるため、特におすすめの調査方法です。

従業員満足度を高めている企業事例3選

独自の取り組みによって従業員満足度を高めている、以下の3つの事例を紹介します。

・シスコシステムズ合同会社「3つの要素変革による企業風土の醸成」

・サイボウズ株式会社「従業員一人ひとりの働き方を支援」

・株式会社サイバーエージェント「有形無実化しない福利厚生を実現」

それぞれ具体的な取り組みや成果を確認し、参考にしましょう。

シスコシステムズ合同会社「3つの要素変革による企業風土の醸成」

シスコシステムズ合同会社では、従業員を巻き込んだ全社的な働き方改革によって、満足度の向上を実現しました。

具体的には、カルチャー(企業価値)、プロセス(人事評価制度)、テクノロジー(IT活用)の3つに注力し、新たな働き方を企業文化として根づかせています。在宅勤務の推奨や、ITツールを活用した交流機会の導入など、柔軟で多様な働き方を企業の制度として支え、満足度向上に励みました。

いずれの取り組みにおいても、導入だけでなく従業員に対する周知と理解促進、利用の広まりを重視して取り組んだことで、企業の風土として根付いていったと推測されます。

その結果、社内意識調査において80%が「自社で働くことを誇りに思う」と回答しており、明確に満足度の向上が数値としても現れています。

参照:ワークスタイル百科『ワークスタイル20 シスコシステムズ合同会社』

サイボウズ株式会社「従業員一人ひとりの働き方を支援」

サイボウズ株式会社は、「従業員のため」という目的を徹底し、満足度の向上に取り組み始めました。

具体的な流れとして、まずは従業員が困っていることに焦点を当て、多様な働き方を推奨する新たな人事制度を開始します。

この制度の設立によって、育児やプライベートの時間を確保した上で働き続けることを望む従業員から大きな満足度が得られました。

その後も従業員の不満やニーズを解決する制度を次々と導入し、最終的には「100人100通りの働き方」を支援する企業となっています。

結果として、離職率が20%以上減少したことから、従業員の視点に立った職場環境を実現していると考えられます。

株式会社サイバーエージェント「有形無実化しない福利厚生を実現」

有形無実化しない合理的な福利厚生の実現によって従業員満足度の向上に取り組むのが、株式会社サイバーエージェントです。

企業文化として人材が安心して挑戦を続けられる環境づくりを目指し、独自の人事制度を数多く取り入れました。その中でも福利厚生は、設立するだけでなく従業員が活用しやすく合理的な内容を重視することで、ワークライフを充実させた働きやすい環境を実現しています。

例えば家賃補助制度として、オフィスの最寄駅から2駅以内に住む社員には月3万円を支給する「2駅ルール」があります。この制度はどんな従業員でも活用しやすく、仕事とプライベートを両立させやすい合理的な福利厚生です。

常に従業員からも福利厚生のアイデアを求めるサイバーエージェントは、働きがいのある会社ランキングに、これまで計10回の選出という経歴を誇っています。

まとめ

今回は従業員満足度について、以下の項目を中心に紹介しました。

・向上によってSPCの好循環が生まれる

・従業員満足度が高い/低い企業の特徴

・向上を目指す4つの方法

・企業の成功事例3選

従業員満足度の向上は、企業の継続的発展につながる重要な取り組みです。その一方で可視化が難しいため、明確な課題や変化が捉えにくい場合もあるかもしれません。

しかし今回紹介した、従業員満足度を構成する要因を理解し、自社に適切な向上方法や測定方法を取り入れることによって、徐々に成果として現れます。

この機会に、自社の課題に合わせた向上方法や測定方法を検討してみましょう。

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア

ヒトとテクノロジーの力で『働く』を面白くするメディア カテゴリー

カテゴリー

メールマガジン

メールマガジン